Conférence

La lutte contre le réchauffement climatique va se jouer sur les rives du Pacifique

Jean-Christian CADY Préfet honoraire

Les conférences sur le climat n’ont pas la réputation d’être efficaces.

Elles se réunissent chaque année depuis 1995 dans le cadre de l’ONU. Elles rassemblent tous les pays du monde et ont pour objet de définir un accord contraignant, mais librement consenti par les parties, visant à limiter l’émission de gaz à effet de serre. Mais depuis le protocole de Kyoto établi en 1997, les négociations ont piétiné, les engagements ont été modestes et peu respectés, la volonté des Etats peu affirmée et le consensus inexistant. Certains se sont même interrogés sur l’utilité de ces réunions.

La 21ème conférence sur le climat qui se tiendra à Paris de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 (COP21), échappera-t-elle au destin des précédentes ? Permettra-t-elle d’enregistrer des progrès dans la volonté des pays de lutter contre le changement climatique et la mise en œuvre de mesures pour y parvenir ? Ira-t-on au delà de l’opération de communication pour entrer dans le concret et le contraignant ?

L’enjeu est essentiel. Le but est d’éviter que les températures globales de l’atmosphère augmentent de plus de deux degrés par rapport au début de l’ère industrielle, c’est-à-dire 1850. Pour cela il faut diminuer l’émission dans l’atmosphère des gaz contenant du carbone, essentiellement le gaz carbonique qui est le principal vecteur de la création de l’effet de serre. Le réchauffement induit par le CO2 se poursuit en effet pendant plusieurs siècles.

Pour limiter le réchauffement à 2 °C, les émissions devront être nulles, voire négatives, à la fin du 21e siècle. Pour l’instant nous en sommes loin. Le rythme moyen d’accroissement annuel de GES qui était de 1,2 % entre 1970 et 2000, est passé à 2,3 % entre 2000 et 2010.

C’est donc une transformation globale des modes de production et des comportements individuels qui est demandée aux Etats, aux entreprises et aux populations pour permettre un développement compatible avec la préservation de l’environnement de notre planète.

I L’action de la communauté internationale sur le climat est-elle vouée à l’échec ?

Il faut partir de trois constatations.

- La prise de conscience du caractère anthropique du réchauffement climatique a été lente.

- Des mécanismes ont été élaborés pour inciter les pays à lutter contre l’émission de gaz à effet de serre.

- Les résultats ne sont pas pour l’instant à la hauteur des espérance

La prise de conscience du caractère anthropique du réchauffement climatique a été lente.

Pendant longtemps, le désaccord a prévalu chez les scientifiques. Certains niaient l’existence même d’un réchauffement et considéraient que la période d’observation du climat n’avait pas eu une durée suffisante pour en tirer des conclusions. D’autres, tout en admettant l’élévation générale des températures, contestaient que les activités humaines en soient la cause, excipant du fait que la terre a connu au cours des âges géologiques de nombreuses périodes de réchauffement bien avant le développement des activités industrielles, extractives ou agricoles et même bien avant l’apparition de l’homme. En 2009 encore l’Académie des Sciences de Moscou publiait un rapport en ce sens.

Si ces thèses ont connu un écho favorable auprès des entreprises des secteurs pétroliers et charbonniers et auprès de certains milieux conservateurs américains (Tea Party), le consensus sur la réalité du réchauffement et son origine humaine prévaut maintenant.

La question du climat a fait son entrée dans la vie internationale il y a vingt cinq ans. Un rapport d’évaluation du groupement intergouvernemental des experts pour le climat (GIEC) faisait en 1990 la synthèse des informations scientifiques alors disponibles et concluait que les changements climatiques et l’augmentation des températures étaient liés à l’accumulation de gaz à effet de serre (GES).

Lors du Sommet de la Terre à Rio en 1992, une convention-cadre des Nations unies sur le changement climatique (CNUCC) prenait acte de l’existence de ce réchauffement et de son origine liée aux activités humaines. Elle reconnaissait aussi la responsabilité première de pays industrialisés et leur imposait de limiter les émissions de GES pour stabiliser les concentrations de carbone dans l’atmosphère.

Le défi est mondial. C’est évidemment la planète tout entière qui est concernée. Le gaz carbonique produit à Pékin ou Djakarta a un effet à Paris ou New York. Mais les Etats riverains du Pacifique ont un rôle particulier à jouer puisque certains d’entre eux figurent parmi les plus grands producteurs de gaz à effet de serre et que d’autres Ŕ mais parfois les mêmes Ŕ sont au nombre des victimes de cette pollution.

Il s’agit donc pour chaque pays de faire un effort pour limiter et même réduire ses émissions de GES, effort qui se traduit par un surcoût. Or pour chaque Etat pris isolément, il n’y a pas de corrélation immédiate entre les efforts qu’il va faire et les avantages directs qu’il va en retirer. De plus l’impact des efforts est éloigné dans le temps. Ce n’est pas à court terme que l’on voit les résultats d’une diminution des gaz à effet de serre. Et lorsque les résultats se voient, toute la planète en bénéficie et pas seulement l’Etat qui a fait des efforts. Autrement dit, la tentation pour de nombreux pays est de ne rien faire et d’attendre que ses voisins prennent l’initiative. La position idéale Ŕ d’un point de vue égoïste Ŕ est celle du passager clandestin, celui qui prend le bateau sans payer le voyage. Et il est vrai que les négociations sur le climat ont longtemps achoppé sur le fait qu’aucun Etat n’avait intérêt à s’engager unilatéralement sans être certain que d’autres pays s’associent dans le cadre d’une coalition plus large.

Des mécanismes ont été élaborés pour inciter les pays à lutter contre l’émission de gaz à effet de serre.

La CNUCC de Rio a introduit un mode de gouvernance de la question climatique en prévoyant que chaque année, les pays parties se réunissent en fin d’année dans le cadre de la Conférence des parties (COP) où sont prises les décisions importantes. Les 195 pays et l’Union européenne.qui ont ratifié la convention, vont participer à la conférence sur le climat de Paris de décembre prochain.

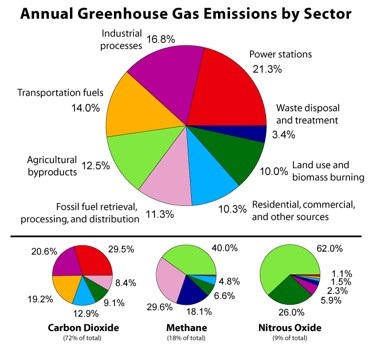

A la suite de l’accord de Rio en 1992, le Protocole de Kyoto a été signé en 1997. Il vise à réduire l’émission globale de six gaz à effet de serre qui sont le résultat de l’activité humaine : le méthane, le gaz carbonique, le protoxyde d’azote, le perfluocarbure, l’hydrofluorocarbure et l’hexafluorocarbure. Il est entré en vigueur en 2005 lorsque 55 % des Etats représentant au moins 55 % des émissions de carbone l’ont ratifié.

Le protocole de Kyoto reprend et décline les trois principes élaborés à la conférence de Rio, à savoir:

- Le principe de précaution indiquant qu’en dépit de certaines incertitudes scientifiques quant aux impacts du changement climatique, il convient d’agir immédiatement

- Le principe de responsabilité commune mais différenciée qui précise que les pays les plus industrialisés portent une responsabilité accrue de la concentration actuelle des gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

- Le principe du droit au développement économique des pays peu industrialisés.

En outre, le Protocole de Kyoto introduit deux éléments :

- D’une part un engagement pris par 37 pays développés et en transition de réduire leurs émissions de carbone. Les Etats prennent librement ces engagements qu’ils sont tenus de respecter.

- D’autre part la mise en place d’un système fixant des quotas d’émission de carbone et permettant à ces pays d’échanger des droits d’émission de GES pour faire émerger un prix international du carbone. Les rejets dans l’atmosphère, jusque-là gratuits, ont désormais un prix.

En vue de faciliter la réalisation des engagements des pays industrialisés, trois mécanismes de flexibilité ont été créés :

- Un marché international de quotas ca Chaque pays reçoit autant d’Unités de Quantité Attribuée (UQA) que son objectif d’émissions de GES fixé par le Protocole. Les UQA sont échangeables entre Etats ;

- Le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP) et

- Le Mécanisme de Mise en Œuvre Conjointe (MOC) permettent de financer des réductions d’émissions hors du territoire national contre l’octroi de crédits carbone échangeable

Le MDP est un projet de réduction d’émissions ayant lieu dans un pays qui n’a pas d’engagement au titre du Protocole de Kyoto, la MOC dans un pays qui en a souscrit au Protocole de Kyoto.

Gérés par la CCNUCC, ces mécanismes donnent lieu à la délivrance de crédits de compensation (un crédit pour une tonne de CO2 ou d’équivalent CO2) à hauteur des émissions évitées grâce à la mise en œuvre du projet concerné.

L’idée est simple : il s’agit de faire de carbone un produit monétisé et échangeable. Chaque pays fixe des quotas à ses entreprises. Si une entreprise émet plus que son quota, elle peut acheter des crédits carbone à une autre entreprise qui en émet moins. L’entreprise qui achète des crédits carbone augmente ainsi son quota d’émission et a donc acheté des droits à polluer. C’est donc un système pollueur-payeur qui a été créé. Et un marché du carbone s’est instauré où s’échangent des crédits carbone, les permis d’émission devenant des produits financiers. L’objectif de ces crédits carbone est évidemment d’encourager des systèmes de production plus propres en pénalisant les plus polluants.

Une autre possibilité pour l’entreprise qui a des crédits carbone parce qu’elle est en-dessous du quota d’émission, est de vendre ces crédits à des fonds propres chargés de favoriser et de financer des projets de réduction d’émission dans les pays en voie de développement. De nombreux projets ont été financés de cette manière depuis des plantations de forêts, puisque les arbres stockent le carbone de l’atmosphère jusqu’à des microprojets industriels.

Relativement simple dans son principe, la gestion des crédits carbone se heurte à des obstacles dans la vie réelle. Il n’y a pas de prix international du carbone mais seulement des prix locaux. Des prix locaux existent déjà dans les trois grandes zones qui émettent le plus de GES, en Europe, aux Etats- Unis (sur la côte est et en Californie) et en Chine (sept marchés locaux destinés à se fondre dans un marché national en 2016). Or, ces trois pays représentent 50 % des émissions mondiales. Un lien entre ces marchés pourrait conduire à la formation d’un prix international. En somme, une coalition des grands émetteurs pourrait permettre ainsi de faire un grand pas assez rapidement.

Dans la pratique, cela risque d’être un peu plus compliqué. L’établissement de liens entre ces marchés peut demander du temps en raison de la différence des prix pratiqués.

D’autres initiatives pour réduire la trace carbone sont prises mais se heurtent souvent à l’opposition de groupes de pression. La France en fournit l’illustration. Le principe de taxer les émissions de carbone par les poids lourds sur les routes et les autoroutes avait été voté par l’Assemblée Nationale avec une forte majorité, comme la plupart des mesures définies au « Grenelle de l’Environnement ». Lorsqu’il a fallu mettre en œuvre ces principes, le lobby des transporteurs routiers s’y est violemment opposé, parlant de distorsion de la concurrence et les équipements qui avaient été installés à grands frais, ont dû être démontés (à grands frais également).

Cet épisode français montre que l’un des obstacles principaux à la mise en œuvre de mesures limitant la production de gaz à effet de serre est la crainte d’un pays ou d’une profession d’être pénalisé dans ses coûts de production et donc dans sa compétitivité par rapport à ses voisins. La lutte contre le réchauffement climatique est une affaire mondiale, mais la plupart des pays gardent une approche purement nationale, voire sectorielle.

Les résultats ne sont pas pour l’instant à la hauteur des espérance

En effet la question du financement n’est pas résolue et les émissions de gaz à effet de serre ont continué à progresser.

La question du financement n’est pas résolue.

Emissions de gaz à effet de serre

Il existe un désaccord profond entre les pays industrialisés et ceux en voie de développement. Ces derniers font valoir que depuis le début du XIXe siècle, les pays développés ont construit leur industrie et leur agriculture sans se préoccuper des conséquences pour l’environnement. Ce n’est que depuis quelques décennies, alors qu’ils ont atteint un niveau élevé de développement, qu’ils se soucient de l’impact sur l’environnement. Imposer les mêmes contraintes aux pays en voie de développement (PVD) qu’aux pays développés ralentirait l’industrialisation des PVD et aurait pour conséquence de les condamner à la stagnation. Cet argument ne manque pas de poids et est mis en avant notamment par l’Inde, l’Indonésie et des pays d’Amérique latine. La Chine se fait leur porte- parole. Les pays en voie de développement veulent bien prendre des engagements, mais pour plus tard. Dans l’immédiat, ils ne changeront pas grand chose dans leurs modes de production. Et s’il faut absolument changer, ils demandent qu’on les aide.

C’est d’ailleurs ce que la conférence de Copenhague en 2009 avait prévu. A la dernière minute et dans le chaos et les récriminations qui ont marqué la fin de cette conférence qui a été un échec, 100 milliards de dollars ont été promis aux pays en voie de développement pour les aider à s’adapter. Cette promesse est toujours d’actualité.

On peut se poser une question qui fâche : pourquoi 100 milliards de dollars ? A quoi correspond ce chiffre ? Comment a-t-il été calculé ? Sur quelles études repose-t-il ? La réponse est que c’est un chiffre rond qui frappe les esprits et qui a été lâché sans étude préalable. Pour quels projets ? Il y a des intérêts radicalement divergents entre les pays du Nord et du Sud. Les premiers ont en effet plutôt intérêt à ce que l’argent aille aux projets d’atténuation, c’est-à-dire à tout ce qui permettra de limiter les émissions pour limiter le réchauffement (énergies renouvelables, transports publics, etc.) quand les seconds ont besoin de financer des projets d’adaptation, à savoir tout ce qui leur permettra de faire face aux conséquences du réchauffement (digues, irrigation, etc.). Or, aujourd’hui, la quasi- intégralité de l’argent va vers l’atténuation.

On peut alors se poser la deuxième question qui fâche : comment ces 100 milliards de dollars vont- ils être financés ? Qui va payer et comment ? Les réponses restent floues en cette période de crise.

Les financements doivent venir des budgets des Etats mais aussi des institutions internationales, des banques de développement et du secteur privé. Qui va payer et comment ? En 2014, l’aide aux pays les plus vulnérables pour le financement climatique a été de 61,8 milliard $, dont 43 milliards sont issus de sources publiques (financements bilatéraux et multilatéraux, banques de développement et organisations spécialisées de l’ONU), 1,6 milliard $ venant de crédit export et le reste venant de fonds privés. Donc le compte n’y est toujours pas mais on progresse : les 61,8 milliards$ de 2014 sont une hausse par rapport aux 55,2 milliards de 2013.

Pour l’instant le financement des 100 milliards de dollars pour la lutte contre le réchauffement climatique n’est pas assuré. De plus il faut s’assurer que cet effort des pays développés en faveur du climat ne vienne pas siphonner les fonds consacrés à l’aide au développement qui ont été de 134 milliards de dollars en 2014.

La question est d’autant plus grave qu’à partir de 2020, ce sont 100 milliards de dollars chaque année qui doivent être financés. Certains ont beau jeu de dire que si l’on compare 100 milliards de dollars aux dégâts que font les cyclones, ce n’est pas hors de proportion. Ainsi les pertes économiques dues au cyclone Katrina qui a fait 1200 morts à la Nouvelle Orléans en 2005 ont été de 125 milliards de dollars. Et le cyclone Sandy de 2012 a fait 70 milliards de dollars de dégâts dans les seuls états de New York et du New Jersey. Il n’en demeure pas moins que le financement de ces 100 milliards de dollars sera un marqueur du succès ou de l’échec de la Conférence de Paris.

Les émissions de GES ont continué à progresser en particulier dans les pays riverains du Pacifique.

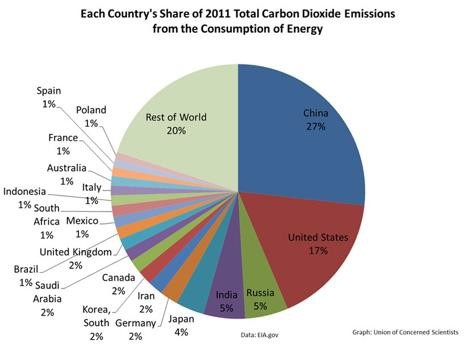

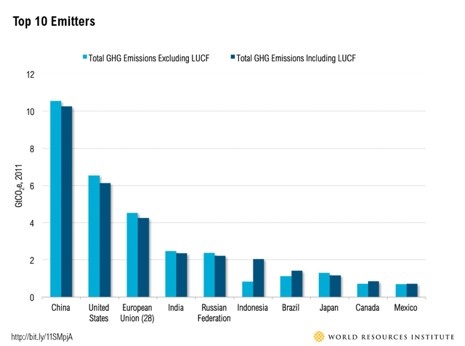

La Chine et les Etats-Unis sont les premiers émetteurs de dioxyde de carbone. La Chine est le premier producteur et le premier consommateur mondial de charbon. Elle est, de ce fait, le premier émetteur de CO2 avec 9761 millions de tonnes et représente 27,5 % des émissions mondiales en 2014. Les Etats-Unis émettent 5 995 millions de tonnes et comptent pour 16,9 % des émissions mondiales. Si l’on agrège la demande en charbon de 34 pays développés, la Chine constitue 50 % de cette demande globale.

Sans atteindre ces chiffres, d’autres pays riverains du Pacifique sont aussi de forts émetteurs de CO2, la Russie avec 1657 milliards de tonnes (4,7 % des émissions mondiales), le Japon avec 1343 milliards (3,8%), la Corée du sud avec 768 milliards ce qui est un chiffre comparable à celui de l’Allemagne (2,2%), le Canada avec 621 milliards (1,7%), l’Indonésie avec 549 milliards (1,5%).

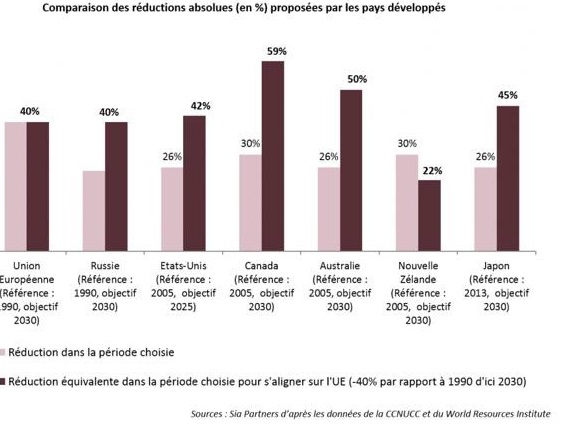

Les émissions de GES n’ont pas cessé d’augmenter ces dernières années. Les engagements pris par 37 pays industrialisés dans le Protocole de Kyoto d’atteindre une réduction globale des émissions de 5,2 % entre 2008 et 2012, par rapport aux niveaux de 1990, n’ont pas été tenus.

Toutefois une lueur d’espoir se profile. L’agence internationale de l’énergie, institution créée par les pays de l’OCDE à la suite du choc pétrolier de 1974, a annoncé le 13 mars 2015 que les émissions mondiales de dioxyde de carbone sont estimées à 32,3 milliards de tonnes et sont restées stables par rapport à l’année précédente. C’est la première fois depuis quarante ans que cette stabilisation n’est pas liée à une crise. Les trois épisodes précédents de stagnation du CO2 étaient liés à des crises de l’économie mondiale : la récession américaine du début des années 1980, l’effondrement du bloc de l’Est en 1991-1992, la crise financière de 2008.

Cette stabilisation est pour partie à mettre au crédit de la Chine qui veut réduire la croissance de sa part charbon. La Chine a annoncé son intention de réduire ses émissions de GES par unité de PIB de 40 % d’ici à 2020, par rapport au chiffre qui serait atteint si rien n’était fait. Elle veut atteindre son pic d’émission en 2030.

La stabilisation a également bénéficié des efforts des Etats-Unis dans le domaine de la transition énergétique. Ils ont déclaré que d’ici à 2025, ils diminueront leurs émissions carbone de 26 % à 28 % par rapport à 2005.

L’accord intervenu en novembre 2014 entre les Etats-Unis et la Chine sur une réduction de leurs émissions est important et montre que les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre sont conscients de la gravité de la situation et sont disposés à agir. Les milieux économiques, qu’il s’agisse des industriels et même des financiers, se déclarent prêts à coopérer.

Pendant les premières années de la mise en œuvre du Protocole de Kyoto, des gouvernements, n’ayant pas confiance dans les mécanismes de l’ONU et inquiets du coût de la taxe carbone, n’ont pas voulu pas prendre d’engagements contraignants et impopulaires dans leur électorat et auprès des milieux industriels.

La COP 21 de Paris aura-t-elle plus de succès que les vingt COP qui l’ont précédée ? Cela dépendra en grande partie des engagements des pays riverains du Pacifique dont six d’entre eux la Chine, les Etats-Unis, la Russie, le Japon, la Corée du sud et l’Indonésie sont au nombre des dix les plus forts émetteurs de gaz à effet de serre. C’est donc en grande partie sur les rives du Pacifique que se jouera le succès ou l’échec de la COP21.

Les pays riverains du Pacifique vont jouer un rôle majeur dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Dans la multiplicité des pays qui bordent le Pacifique, on peut distinguer trois catégories : d’abord les pays industrialisés, ensuite la Chine et la Russie qui forment une catégorie à part et enfin les pays en voie de développement.

Les pays industrialisés, c’est-à-dire les Etats-Unis, le Canada, l’Australie, le Japon et la Corée du sud, ont vis-à-vis du réchauffement climatique une approche analogue.

Au départ, c’est-à-dire jusqu’au début des années 2000, tous étaient climato-sceptiques. Ils n’étaient pas convaincus que le réchauffement climatique était dû à l’activité humaine. Et même si quelques années plus tard, ils ont fini par admettre que l’homme avait sa part de responsabilité, ils ne croyaient pas que les Nations unies constituaient le cadre approprié pour traiter de ce phénomène. Ils ont donc refusé de ratifier le Protocole de Kyoto et ont préféré constituer un groupement régional.

Le 28 juillet 2005, le gouvernement des Etats-Unis a signé avec le Canada, l’Australie, le Japon, la Chine, la Corée du sud et l’Inde un accord appelé Partenariat Asie-Pacifique sur le développement propre et le climat, visant à développer de nouvelles technologies et l’adoption accrue d’énergie propre pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre. Beaucoup y ont vu une réplique au protocole de Kyoto que les Etats-Unis n’ont pas ratifié. Les sept Etats membres du Partenariat représentent environ la moitié de la population mondiale et produisent environ 65 % du charbon, 62 % du ciment, 52 % de l’aluminium et plus de 60 % de l’acier dans le monde. Ces pays sont générateurs d’environ 50 % des gaz à effet de serre.

Ce partenariat n’a pas donné les résultats escomptés et, après cinq ans, a pris fin en avril 2011, sans que, pendant son existence, les pays membres aient diminué leurs émissions de gaz à effet de serre.

Deux raisons essentielles expliquent cet échec.

D’une part certains pays membres de ce partenariat n’étaient qu’à demi-convaincus de la réalité du réchauffement climatique. Ils ne voulaient pas brider en quoi que ce soit des industries extractives et des modes de production, sans doute générateurs de CO2, mais situés au cœur de l’économie. C’était le cas des Etats-Unis du temps de la présidence de G.W. Bush. Le Sénat américain avait refusé de ratifier l’accord de Kyoto. La communauté américaine des affaires ne voyait alors aucune raison que les Etats-Unis se pénalisent vis-à-vis de leurs concurrents, et en particulier vis-à-vis de la Chine qu’ils estimaient beaucoup moins soucieuse de la préservation de l’environnement. L’attitude du Canada et de l’Australie était analogue, l’économie de ces deux pays dépendant pour une large part de leurs exportations de pétrole, de gaz naturel et de charbon. Le Canada, pour sa part, s’était retiré du Protocole de Kyoto.

D’autre part, le partenariat Asie-Pacifique n’avait aucun effet contraignant, à la différence du protocole de Kyoto. 175 projets ont été financés dans un partenariat public-privé entre 2006 et 2011 pour développer des techniques de production et d’extraction moins polluantes. Mais, malgré leurs bonnes intentions, les actions menées par le Partenariat n’ont eu que peu d’effets. Tout cela a conduit les pays membres à mettre fin à cette association qui, dès son origine, avait fait l’objet de critiques acerbes. Le Sénateur américain John McCain déclara que « le partenariat n’était rien d’autre qu’un stratagème de relations publiques » et l’Economist a décrit le partenariat comme « une feuille de

vigne masquant le refus des Etats-Unis et de l’Australie de ratifier le protocole de Kyoto ». Il serait exagéré de dire que l’opinion mondiale a été émue par cette disparition. En réalité, elle n’en a pas pris conscience.

Les Etats-Unis sont désormais conscients des contraintes imposées par le changement climatique.

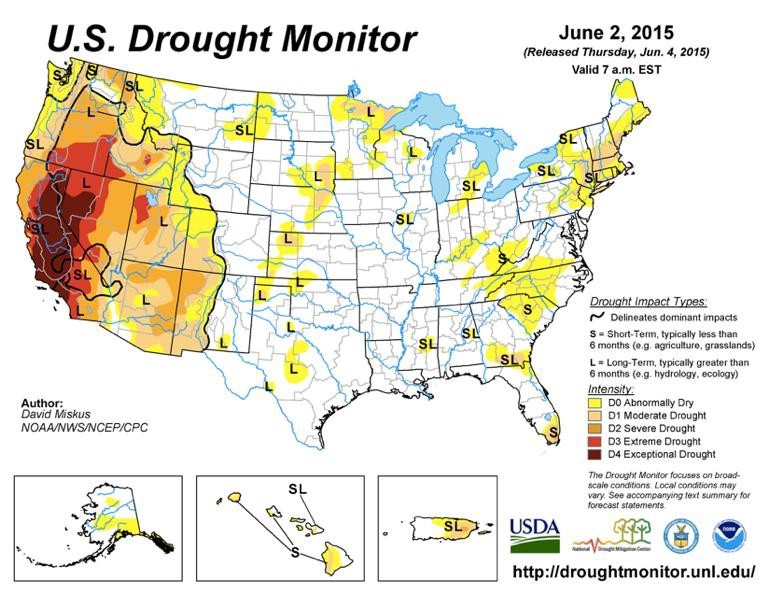

Premier émetteur de gaz à effet de serre pendant de très longues années jusqu’au moment où il a été détrôné par la Chine, les Etats-Unis figurent aussi au nombre des victimes du réchauffement climatique. La multiplication des cyclones, des tornades, des vagues de chaleur, la sécheresse qui persiste depuis plusieurs années dans certains états comme la Californie, la submersion des côtes dans le delta du Mississippi, la baisse du rendement des céréales dans les grandes plaines, tous ces phénomènes font que les Américains ne peuvent plus nier la réalité de l’élévation globale des températures. Le changement d’approche du gouvernement fédéral en est la conséquence. Jusqu’à la présidence Obama, les Etats-Unis ont d’abord nié que la cause était anthropique, puis ont refusé de s’associer au mécanisme financier pour aider aux changements indispensables des modes de production et d’utilisation de l’énergie.

Sous la présidence d’Obama, la position du gouvernement fédéral américain a totalement changé. Au climato-scepticisme et à l’hostilité à l’égard de l’ONU sous la présidence Bush, a succédé une volonté de participation aux mécanismes multilatéraux mis en place par l’ONU dans ce domaine. Lors de la COP19 de Varsovie en 2013, les Etats-Unis ont, comme les autres pays, accepté de mettre sur la table leur contribution nationale, c’est à dire de préciser lors de la prochaine COP, les mesures qu’ils comptent prendre à l’échelon national pour lutter contre le GES.

Quelles sont les mesures que les Etats-Unis comptent présenter à la COP 21 à Paris?

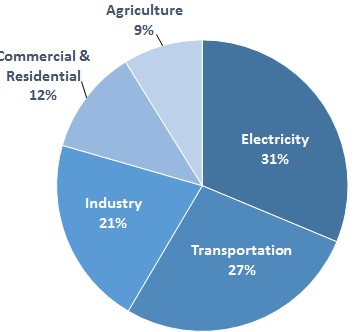

Dans le secteur de la production d’électricité, le Plan Clean Power entend réduire en 2030 de 32 % les émissions de CO2 par rapport à leur niveau de 2005. Le secteur de la production de l’énergie est responsable du tiers des émissions de GES aux Etats-Unis.

Les 3344 centrales électriques fonctionnant aux énergies fossiles dont 518 au charbon, 1101 au pétrole et 1725 au gaz naturel, sont, en effet, la première source de pollution du pays, occasionnant 31 % des émissions de gaz à effet de serre du pays, selon les chiffres de l’Agence de protection de l’Environnement pour 2013. Le secteur de la production charbonnière, qui ne manque pas de soutiens politiques, a fait valoir que ces mesures ne sont pas de la compétence de l’Etat fédéral mais de celle des états-membres. Il n’est pas douteux que les sociétés charbonnières mais aussi pétrolières vont s’engager dans une guérilla juridique pour faire échec à ce projet. De nombreux élus républicains ont d’ores et déjà manifesté une opposition farouche à ces projets

Le Canada veut encadrer le développement de ses ressources fossiles

Le Canada a radicalement changé de position.

Il avait été le premier pays à se retirer du Protocole de Kyoto en 2011 à la suite de la Conférence de Durban. Le gouvernement de M. Harper estimait que les engagements qu’il avait pris en signant cet accord étaient impossibles à respecter. En effet le Canada s’était engagé à réduire en 2012 ses émissions de GES de 6 % par rapport au niveau de 1990. La promesse n’avait pas été tenue. Les émissions avaient au contraire fortement augmenté.

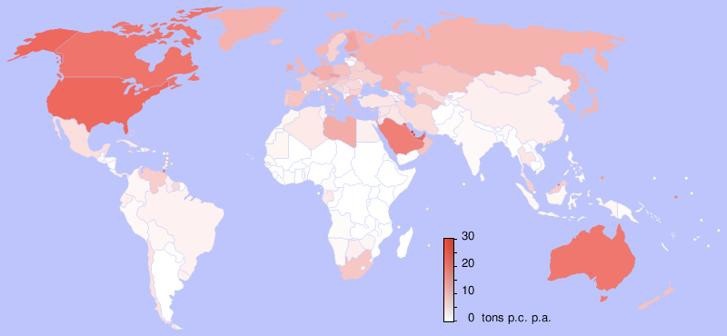

Le Canada ne contribue que pour 2 % à l’émission de gaz à effet de serre (GES) mais, avec une population de 35 millions d’habitants, il est un des plus grands émetteurs du monde par habitant.

Par ses hivers rigoureux, par l’immensité de son territoire et le fort pourcentage d’énergie mobilisé par les transports, par l’importance des industries extractives (pétrole, gaz de schiste, sables bitumineux et houille), le Canada a un modèle économique dispendieux en énergie, même si 80 % de son électricité provient de ressources hydrauliques. Les responsabilités réglementaires dans le domaine climatique étant partagées entre provinces et gouvernement fédéral, il est utile de noter que les provinces de l’intérieur du pays (Alberta, Ontario, Saskatchewan) produisent plus de GES que les provinces de l’est et de l’ouest (Québec et Colombie Britannique) qui bénéficient de ressources hydro-électriques très importantes.

Les effets du réchauffement climatique sont perceptibles sur le territoire canadien avec le recul de la banquise toujours plus important l’été et le recul du pergélisol qui, en fondant, libère des quantités importantes de gaz à effet de serre (méthane). Pour autant, jusqu’à une date récente, le gouvernement canadien était opposé à prendre des engagements contraignants.

L’aggravation de ce phénomène est sans doute ce qui a incité le gouvernement canadien à changer d’approche. Il vient d’annoncer un certain nombre de mesures vis à vis des industries extractives. Le premier projet au monde de captage et stockage du carbone à grande échelle dans la centrale au charbon d’Estevan au Saskatchewan, ainsi que le premier projet de captage et stockage du carbone dans une installation d’exploitation des sables bitumineux, sont des exemples de puits de carbone, c’est-à-dire des réservoirs naturels ou artificiels qui permettent de stocker le carbone sans le rejeter dans l’environnement. De même le Canada a établi des normes rigoureuses concernant l’électricité produite à partir du charbon, normes qui interdisent la construction de centrales au charbon classiques et qui accéléreront l’abandon graduel des centrales existantes.

Dans le secteur des transports, qui est à l’origine d’environ 25 % des émissions de GES, le Canada, en collaborant étroitement avec les États-Unis, a adopté des normes qui seront de plus en plus rigoureuses pour les automobiles, les autobus et les camions.

L’ensemble des mesures annoncées montre de la part du gouvernement conservateur de M. Harper, un changement d’approche à l’égard de l’émission de GES. Voulant réduire d’ici 2020, 17 % les émissions de GES par rapport au niveau de 2005, le Canada est en phase avec les Etats-Unis et se fixe un objectif ambitieux. Si ambitieux que nombre de Canadiens doutent du réalisme et de la faisabilité de cet engagement.

L’Australie reste dépendante de son industrie minière.

Rejetant 1,3 % des gaz à effet de serre dans le monde mais étant un des plus gros émetteurs par habitant avec sa population de 23 millions d’habitants, longtemps décriée pour ne pas participer suffisamment à la lutte contre réchauffement climatique, l’Australie a annoncé qu’elle a l’intention de réduire de 26 % ses émissions de carbone d’ici 2030.

Là aussi on part de très loin. A la différence de son prédécesseur travailliste, le premier ministre australien libéral Ŕ c’est-à-dire conservateur – Tony Abbott, qui a quitté ses fonctions le 15 septembre dernier, faisait partie, il y a peu, des climato-sceptiques. Il ne pensait pas que l’éventuel réchauffement climatique qui, à son sens, restait encore à prouver, était dû à l’activité humaine. En revanche, il était convaincu que l’industrie minière est au cœur de l’économie australienne. Il était donc hostile à toute mesure limitant l’utilisation du charbon. A son arrivée au pouvoir en 2013, il avait mis fin à la taxe carbone instaurée l’année précédente par le gouvernement travailliste. De même, il avait réduit les subventions pour les éoliennes et les panneaux solaires. En revanche le nouveau premier ministre, M. Turnbull est convaincu depuis longtemps qu’il faut agir dès maintenant pour éviter la catastrophe climatique qui se produira si rien n’est fait.

L’électricité australienne vient uniquement des centrales à gaz ou à charbon, l’hydroélectricité n’ayant qu’une part mineure dans ce pays sec. Le pays est viscéralement allergique au nucléaire. Il tire une grande partie de sa prospérité des exportations de charbon et de minerais.

La population australienne est sensible à l’environnement. Selon un sondage fait en juillet 2015, 70 % des électeurs australiens entre 18 et 34 ans pensent que l’Australie ne pourra pas maintenir une énergie reposant surtout sur le charbon et qu’une diversification sera nécessaire. En revanche il reste beaucoup à faire pour convaincre le monde des affaires et de l’industrie. Le gouvernement libéral, soumis à une réélection en 2016, veut démontrer à ses électeurs que l’Australie, jusqu’ici le mauvais élève de la classe des pays industrialisés, participe à l’effort commun et peut diminuer de manière significative ses émissions de CO2, sans payer le prix – qu’il juge exorbitant – de la taxe carbone créée par les Travaillistes. C’est pourquoi, pour rester dans la ligne suivie par les Etats-Unis qui ont promis une diminution en 2025 de 26 à 28 % de leurs émissions par rapport à 2005, et pour être compatible avec les engagements du Canada, inattendus par leur ampleur de 30 % de baisse en 2030 par rapport à 2005, l’Australie a proposé pour 2030 (donc cinq ans plus tard que les Etats- Unis) une diminution de 24 à 28 % par rapport à 2005, un chiffre ambitieux qui a surpris non seulement ses adversaires, mais aussi nombre de ses partisans.

Certains pensent même que l’ancien premier ministre, M. Abbott, ancien séminariste et catholique pratiquant, avait peut-être été influencé par l’encyclique papale « Laudato Si » de juin 2015 qui appelle à une action urgente sur le changement climatique et qui insiste sur le fait que ce problème ne peut être résolu sans une révision profonde des modes de consommation et de production et l’engagement déterminé des gouvernements dans le domaine de la politique énergétique. Cette encyclique rappelle aussi Ŕ ce qui est important – la dimension morale de la préservation de l’environnement.

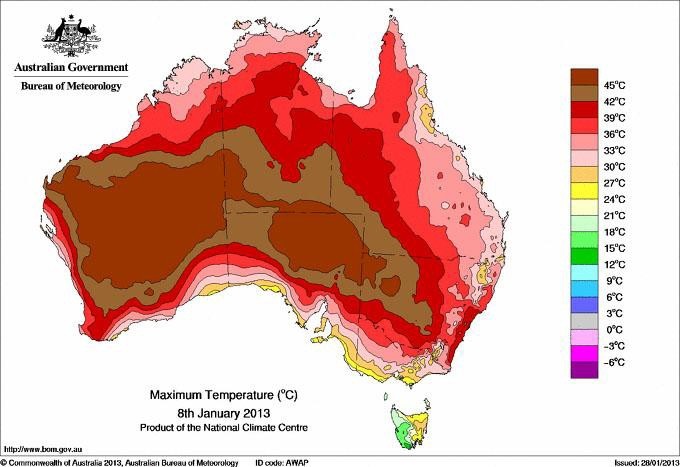

Pollueur, l’Australie l’est indiscutablement. Mais elle est aussi victime. La Grande Barrière de Corail est le plus grand récif du monde. Elle s’étend sur 2600 km au large du Queensland, sur la côte est de l’Australie. Elle couvre une superficie de 340 000 km2. Cette Barrière classée par l’UNESCO comme faisant partie du patrimoine de l’humanité, est menacée par le réchauffement des eaux car nombre de coraux, qui vivent à la limite supérieure de tolérance à la température, blanchissent et meurent dès qu’elle est atteinte. La multiplication des cyclones tropicaux due au réchauffement climatique mais aussi les rejets des industries du Queensland et le projet d’exploitation de la mine de charbon de Carmichael et de création d’un port charbonnier à Abbott’s Point dans le nord du Queensland à deux pas de la Grande Barrière de Corail, sont autant de menaces pour un environnement jusqu’ici préservé.

Il n’est pas certain que l’Australie, compte tenu de sa dépendance aux énergies fossiles, de son absence de volonté de participer à un marché international de quotas de carbone et de son refus total de l’énergie d’origine nucléaire, soit en mesure de tenir intégralement ses promesses. Les engagements qu’elle compte prendre lors de la COP 21, restent cependant significatifs parce qu’ils témoignent d’un changement d’approche.

Le Japon reste traumatisé par Fukushima

Le Japon est le 5e émetteur de gaz à effet de serre au monde. Il faisait partie des pays réticents à

prendre des mesures limitant les gaz à effet de serre. A la demande du gouvernement un groupe de scientifiques japonais avait publié un rapport en 2009. Selon cette étude, le réchauffement de la planète n’était pas causé par l’homme mais par l’activité solaire et faisait partie d’un cycle climatique comme le monde en a connu dans le passé. Comme le Canada et les Etats-Unis, le Japon avait fait savoir que, compte tenu de ses contraintes nationales, il ne se sentait pas lié par le Protocole de Kyoto, pourtant signé sur son territoire.

A la suite de la catastrophe nucléaire de Fukushima, les 54 réacteurs nucléaires du pays ont été arrêtés. Le recours au charbon et au gaz naturel a été massif. Les émissions du Japon ont donc considérablement augmenté pour atteindre1,41 milliard de tonnes de CO2 en 2014.

Le plan de réduction des émissions nipponnes prévoit de faire appel aux énergies renouvelables (22% à 24%), tout en diminuant la part du nucléaire (20% à 22%) dans la production électrique du pays. L’archipel, très en pointe sur le photovoltaïque, comptera toujours beaucoup sur le charbon (26 %) et le gaz (27 %) pour fournir son électricité en 2030.

Cela ne suffira pas. Ce n’est sans doute pas du côté du Japon, toujours handicapé par les conséquences de Fukushima, qu’il faut attendre de grands progrès dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est à noter que le Japon vient de relancer le redémarrage de centrales nucléaires.

La difficulté de la lutte contre le dérèglement climatique est avant tout pour chaque pays développé d’accepter que certains des modèles de croissance et que certains modes de vie doivent évoluer. Il n’est pas certain que l’Australie ou le Canada veulent, au fond d’eux-mêmes, changer de modèle de développement tant ils sont convaincus que depuis de nombreuses générations, l’histoire de leurs économies est une success story. Il en est de même pour les Etats-Unis. Il n’est pas certain que les Américains souhaitent modifier leur mode de vie et utiliser différemment leur voiture, tant la civilisation américaine est associée à l’automobile individuelle. C’est donc un problème d’acceptabilité par la population qui, si elle est de plus en plus convaincue que le climat se dérègle, n’est nullement persuadée qu’il faille pour autant changer ses habitudes.

La Corée du sud a des objectifs modestes de réduction de ses émission

Avec un PIB de 1561 milliards de dollars prévu pour 2015 et une population de 50 millions d’habitants, la Corée du sud est devenue la 12ème puissance économique mondiale, devançant maintenant l’Australie qui est au 13ème rang. La Corée du sud est aussi au 12ème rang des émetteurs de GES. La Corée du sud ne figure plus depuis longtemps dans la catégorie des pays en voie de développement. C’est pourtant dans cette catégorie qu’on pourrait la ranger si l’on considère la modestie des objectifs qu’elle se donne en matière de réduction de GES. Elle se fixe comme objectif une réduction de 37 % de ses émissions en 2030 par rapport au niveau qu’elles auraient dû atteindre si la tendance actuelle se prolongeait.

Disposant de peu de ressources, le pays, qui dépend à 75 % des énergies fossiles, en importe la plus grande part. La Corée du sud avait lancé un programme nucléaire important pour diversifier les sources d’énergie et de limiter l’émission de GES. Elle dispose de 24 réacteurs nucléaires qui lui fournissent le tiers de son électricité. Cinq réacteurs sont en construction. Le gouvernement avait envisagé d’avoir 39 réacteurs nucléaires d’ici 2029, mais il n’est pas certain que ce programme soit exécuté, compte tenu des réactions de la population à la suite de l’accident de Fukushima.

Bien entendu la Corée du sud va développer son programme d’énergies renouvelables et prendre des mesures pour limiter la consommation des automobiles, notamment par la promotion des voitures hybrides.

Les pays marqués par le communisme : la Chine et la Russie.

Marqués par plusieurs décennies d’économie collectiviste qui ne se préoccupait pas de la préservation des ressources naturelles, la Chine et la Russie ont eu des difficultés à renouveler leur approche, mais paraissent maintenant plus soucieuses de jouer leur rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique.

-

La Chine fait preuve d’un intérêt nouveau dans la lutte contre la pollution

Ayant, en 2014, supplanté les Etats-Unis comme première puissance économique mondiale en termes de pouvoir d’achat, avec 16,5 % de l’économie mondiale contre 16,3 % pour les Etats-Unis la Chine les devance aussi très largement dans le domaine des rejets de gaz à effet de serre. Avec respectivement 9,9 milliards et 5,2 milliards de tonnes de CO2 émises en 2013, la Chine et les Etats-Unis sont loin devant l’Union européenne (3,4 milliards), l’Inde (2,4 milliards) ou encore la Russie (1,8 milliard). Il est vrai que si l’on rapporte le chiffre des émissions de GES de la Chine au nombre de ses habitants, la Chine est loin derrière les Etats-Unis. Le même argument est utilisé par l’Inde, ses émissions de CO2 par habitant étant près de 20 fois inférieures à celles des Etats-Unis.

Avec son développement économique très rapide, son énergie électrique basée sur le charbon, la croissance de son industrie lourde, l’accroissement très rapide de son parc automobile, avec la pollution croissante de ses grandes villes qui est devenue un fléau, la Chine, qui jusqu’alors n’avait pas manifesté une préoccupation très forte pour la préservation de l’environnement et la réduction des gaz à effet de serre, fait preuve d’un intérêt nouveau dans ce domaine.

Emissions de gaz à effet de serre par habitant

Les engagements pris par le premier ministre chinois, lors de sa visite à Paris le 30 juin 2015, sont, de ce fait, particulièrement bienvenus. Il a annoncé que la Chine entend baisser son intensité carbonique de 60 %-65 % par rapport à 2005, porter la part de ses énergies primaires non fossiles à environ 20 % et augmenter son stock forestier à environ 4,5 milliards de mètres cube par rapport à 2005. Elle souhaite atteindre le maximum de ses émissions autour de 2030.

Il est bien évident que ce délai, qui est long, laisse de la marge au gouvernement chinois qui ne veut prendre aucun engagement qui briderait le développement économique de la Chine. Mais l’élément nouveau est que le réchauffement climatique d’origine anthropique est reconnu par la Chine.

Certaines actions des autorités chinoises ont eu un effet positif sur l’émission de CO2. Ainsi la Chine a mis en œuvre un projet d’une ceinture d’arbres de 4500 km entre le nord et le nord-ouest pour tenter de bloquer l’avancée du désert de Gobi. Depuis 2008, 13 millions d’hectares de forêt ont été plantés. Ce projet, connu sous le nom de Grand Mur Vert, serait le plus grand projet écologique mondial et aurait permis de compenser 85 % des pertes dues à la déforestation tropicale.

D’autre part, et dans un tout autre domaine, le nucléaire se développe. Provisoirement arrêtée en 2011 après la catastrophe de Fukushima, la construction de centrales nucléaires a repris. La Chine avait depuis 1983 et avec l’aide de la France, développé un programme nucléaire civil. Elle exploite maintenant 20 unités qui ont une production de 17,9 GW. 28 unités sont en construction d’une capacité totale de 30 GW. Cela représente le tiers des réacteurs nucléaires actuellement en chantier dans le monde. Les centrales sont maintenant de conception entièrement chinoise. Ce savoir-faire et cette technologie acquis auprès de partenaires étrangers, la Chine veut les valoriser. Elle figure désormais au nombre des pays exportateurs de nucléaire civil. Ces nouvelles centrales permettront à la Chine de devenir un peu moins dépendante du charbon. Mais tout cela doit être relativisé. La Chine s’est fixé pour objectif de porter ses capacités d’énergie nucléaire à 58 GW à l’horizon de 2020 contre 20,3 GW fin 2014, pour un coût estimé à 100 milliards de dollars. Même si cet objectif est atteint, le nucléaire ne répondra alors qu’à environ 6 % des besoins du pays en électricité (contre 75 % en France) selon l’Agence internationale de l’énergie.

La pollution atteint des pics dans les agglomérations chinoises. Elle suscite le mécontentement de la population. Elle a des incidences sur la santé publique. Voulant s’éloigner du modèle classique et obsolète du développement économique communiste fondé sur l’industrie lourde et l’utilisation sans contrainte du charbon, la Chine se sent maintenant une responsabilité particulière dans la lutte contre l’émission de gaz à effet de serre.

-

La Russie demeure réticente à l’adoption de mesures environnement

Pour l’URSS la préservation de l’environnement n’était pas une ardente obligation. C’est dans un mépris total pour les conséquences environnementales que le développement économique soviétique s’était bâti. Au début des négociations sur le climat, l’intérêt qu’y portait la Russie était des plus limités. En décembre 2003, le Président Poutine avait même déclaré que la théorie du réchauffement climatique était basée sur une erreur scientifique et que la Russie n’avait pas l’intention de ratifier le Protocole de Kyoto. Les Russes pensaient que la dislocation de l’URSS et la fin du communisme avaient généré de sérieux problèmes économiques et qu’il était beaucoup plus important de produire et de vendre du pétrole et du gaz naturel que de se consacrer aux questions écologiques. Le Protocole de Kyoto a pourtant été ratifié par la Russie en 2004.

Il y avait plusieurs raisons à cette ratification. L’une d’entre elles était que, voulant avoir sa candidature à l’OMC acceptée, la Russie voulait donner des gages de bonne volonté sur la lutte contre le réchauffement climatique. Une autre raison de cette ratification était qu’entre 1990 et 2001 les émissions de gaz à effet de serre de la Russie avaient chuté, du fait de la crise économique qu’elle avait traversée après 1990. De 2,4 milliards de tonnes en 1990 elles étaient tombées à 1,6 milliard en 2001. De ce fait, la Russie pouvait vendre à l’Europe des crédits carbone qui, pour les Etats européens, coûteraient moins cher que de fermer des centrales fonctionnant au charbon ou au pétrole. Même après la ratification du Protocole de Kyoto, la participation russe aux discussions était à la fois discrète et peu constructive. Ainsi à Doha en 2012, la Russie bloquait les négociations sur le climat en réclamant une compensation pour les « dommages » subis du fait de la pollution des pays occidentaux.

Une autre raison du changement d’attitude russe est qu’aspirant toujours à jouer les premiers rôles sur la scène internationale, la Russie, membre permanent du Conseil de Sécurité, a le souci de ne pas se retrouver marginalisée dans une négociation qui rassemble tous les pays du monde, notamment quand la Chine y prend une part importante.

Après la Chine, les Etats-Unis, l’Union européenne et l’Inde, la Russie est le cinquième émetteur mondial de GES. Ce pays commence à ressentir les effets du réchauffement climatique. Dans l’Arctique la fonte du pergélisol a une incidence sur les conditions de l’exploitation pétrolière et gazière. La sécheresse dans certaines parties du pays entraine des pertes importantes de récoltes. La pollution dans certaines villes génère des problèmes de santé publique.

L’objectif de la Russie est de réduire en 2030, de 20 à 25 % ses émissions par rapport à 1990. Elle compte le faire « par l’utilisation rationnelle, la protection, l’entretien des forêts et le reboisement » précise le document russe publié sur le site des Nations unies en vue de la COP21. En effet la Russie regroupe sur son territoire 70% des forêts boréales et 25% des ressources forestières mondiales.

Cela suffira-t-il pour atteindre l’objectif affiché ? Cela n’est pas certain car la Russie n’envisage pas d’autre mesure d’importance, ni sur la production d’énergie, ni sur son utilisation notamment dans les transports.

Les pays en voie de développement riverains du Pacifique.

Du plus grand, l’Indonésie, en passant par les Philippines, et en allant jusqu’aux micro-Etats insulaires du Pacifique, tous pâtissent du réchauffement climatique : les sécheresses, les inondations, les typhons, les vagues de chaleur se multiplient. Le niveau de la mer s’élève. Certains pays, comme l’Indonésie, ont une part de responsabilité. D’autres sont si petits qu’ils ne peuvent que subir les désagréments d’un phénomène dont ils ne sont aucunement responsables.

Le cas de l’Indonésie est révélateur des contradictions de nombreux pays riverains du Pacifique.

Avec ses 17000 îles dont 6000 sont habitées, et une grande partie de la population qui vit le long de la mer, l’Indonésie figure au nombre des pays les plus menacés par le réchauffement climatique et la hausse du niveau des mers. En 2008, l’Indonésie déclara qu’une vingtaine d’îles mentionnées sur les cartes avaient disparu et que 2000 des 17000 îles risquaient d’être submergées en 2040. L’augmentation de la température des mers diminue la ressource halieutique. Elle diminue également la récolte de riz qui, comme on le sait, est la base de l’alimentation de la population. Une augmentation d’un degré de la température moyenne diminue le rendement de 10% de cette production, selon l’Institut International de Recherche sur le Riz.

L’Indonésie a mis longtemps à prendre conscience de ces effets négatifs. Les forêts ont longtemps

été considérées comme inépuisables. La pratique de la culture sur brûlis a été vue comme une tradition difficile à éradiquer, malgré la pollution visible qu’elle engendre. Et l’extension de la culture du palmier à huile générateur de gaz carbonique, culture faite souvent sur des tourbières dont l’assèchement rejette dans l’atmosphère le CO2 et le méthane qu’elles stockaient, a été considérée comme une nécessité économique. Cependant leur effet négatif n’est plus nié par les autorités indonésiennes.

Le gouvernement indonésien n’est pas resté inerte. En mai 2009, lors de la conférence de Manado dans l’île de Sulawesi en Indonésie, l’établissement d’une zone transnationale de 6,5 millions de km² réunissant sept pays, l’Indonésie, Brunei, la Malaisie, les Philippines, la Papouasie-Nouvelle- Guinée, les îles Salomon et le Timor oriental, appelée Triangle du Corail, a été créée. Les pays concernés ont exprimé leur intention de mettre en œuvre des mesures de protection, de créer des aires marines protégées et de renforcer la lutte contre le braconnage. Outre la mise en place d’une gestion durable des ressources pour les 120 millions de personnes vivant dans cette zone, un des buts du Triangle est de renforcer la conservation et la connaissance de ces espaces maritimes qui comprennent 500 espèces de coraux et 3 000 espèces de poissons déjà identifiées, mais où des dizaines de milliers d’autres sont encore à découvrir, l’étude de ces régions restant très lacunaire.

Cet accord souffre toutefois de deux handicaps majeurs.

D’une part il n’inclut pas l’Australie pourtant très directement concernée avec les menaces qui pèsent sur la Grande Barrière de Corail.

D’autre part la zone protégée est immense (13 fois la superficie de la France) et les ressources pour mettre en œuvre des mesures de protection sont limitées, notamment pour la lutte contre le braconnage. Les forces de sécurité de ces pays sont mobilisées pour des urgences plus immédiates et politiquement plus sensibles que la lutte contre le braconnage ou la protection des espèces marines.

On peut ajouter que cet accord ne concerne pas les causes du réchauffement climatique mais seulement ses conséquences. Quelles initiatives et quels engagements l’Indonésie compte-t-elle prendre dans ce domaine ? L’objectif que s’est fixé l’Indonésie est de réduire ses émissions de 26 % d’ici 2018 par ses propres moyens et de 41 % d’ici 2020 avec l’aide étrangère.

Il est douteux cependant que ces objectifs très ambitieux soient atteints dans les délais annoncés et que les engagements, que ce pays prendra à Paris, aillent au-delà de l’expression d’une bonne volonté, dont la concrétisation ne pourra se faire que dans un avenir assez lointain.

-

Les pays d’Amérique latine sont davantage victimes qu’acteurs du réchauffement climatique.

La sécheresse qui frappe le Mexique, les fréquentes tempêtes en Amérique centrale, la montée des eaux qui engloutissent de vastes zones côtières, les nombreux glaciers andins qui régressent: autant de phénomènes qui traduisent un changement climatique à l’échelle du continent sud américain.

Le Mexique s’est fixé des objectifs juridiquement contraignants concernant la réduction des émissions. En vertu d’une loi adoptée en 2012, il entend réduire son empreinte carbone de 30 % d’ici 2020 et de 50 % d’ici 2050, un engagement très significatif pour un pays en voie de développement qui connaît une croissance rapide et qui est la deuxième économie d’Amérique latine.

Dans la compétition de la capitale la plus polluée, Mexico, 20 millions d’habitants et quinze fois Paris en superficie, serait sans doute bien placée, tout comme Pékin ou Djakarta. La pollution est surtout d’origine automobile. Des mesures de limitation de la circulation automobile et surtout des voitures ayant des moteurs anciens et donc polluants ont été mises en œuvre. Les voitures les plus anciennes ne sont plus autorisées à rouler certains jours par semaine, alors que les voitures neuves dont les moteurs ont moins de rejets de GES n’ont pas de limitation.

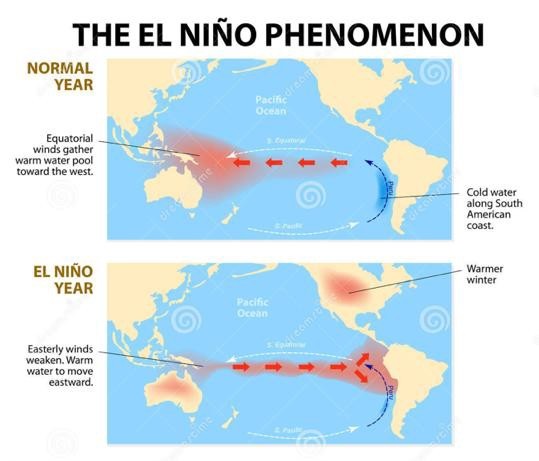

Les autres pays de l’Amérique latine contribuent peu au réchauffement climatique mais en revanche en sont les victimes notamment avec El Niño. On sait qu’il s’agit d’une inversion des courants marins qui se produit dans le Pacifique sud. En Indonésie et en Océanie, El Niño apporte un climat plus sec que d’ordinaire, qui peut entraîner sécheresses et incendies.

Du côté de l’Amérique latine, notamment au Pérou, au Chili et en Equateur, El Niño amène, au contraire, un air plus chaud et chargé en humidité qui entraine de très fortes précipitations dans des régions habituellement peu pluvieuses pouvant entraîner d’importantes inondations.

-

Les Etats insulaires ont un avenir hypothéqué par les conséquences du changement climatique.

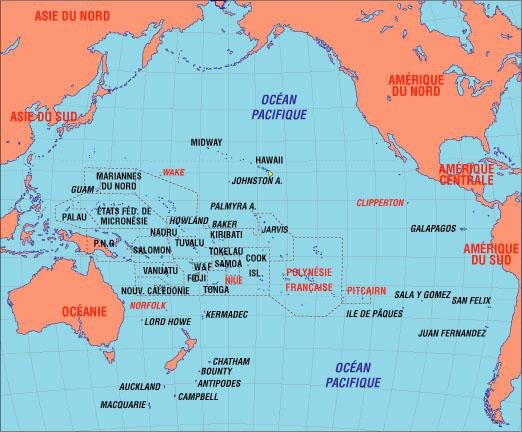

Les Etats insulaires du Pacifique ne représentent que 0,03 % des émissions mondiales.

Les Philippines, cet archipel de 100 millions d’habitants, dont la plupart vivent le long des côtes, sont donc directement menacées par la hausse du niveau de la mer et par les cyclones. Mais les Philippines sont un pays en voie de développement qui pollue peu par rapport au nombre de ses habitants. Ce pays très peuplé doit affronter les mêmes problèmes que les micro-Etats insulaires du Pacifique qui sont frappés de plein fouet par la hausse du niveau de la mer qui oblige certaines populations à émigrer. C’est le cas des îles Tuvalu en Polynésie, Kiribati ou les îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ces pays subissent aussi l’accroissement du nombre et de la violence des cyclones. Parmi des dizaines d’autres, le cyclone Pam qui a dévasté Vanuatu le 13 mars 2015 en est un exemple.

Lors de la déclaration de Lifou en Nouvelle Calédonie le 30 avril 2015, les représentants de 15 micro-Etats ou territoires du Pacifique ont exprimé leurs craintes devant le réchauffement climatique. Ils ont constaté qu’ils ne contribuent que pour 0,03 % de l’émission des gaz à effet de serre. Mais ils subissent déjà de plein fouet les conséquences de l’élévation des températures.

L’avenir de ces îles est placé sous la contrainte du changement climatique et, pour certaines d’entre elles, il s’annonce sombre. Les pays ne sont pas égaux devant les effets du réchauffement. Les micro-Etats du Pacifique sont particulièrement touchés par la hausse du niveau de la mer qui menace les ressources en eau potable et réduit l’espace habitable.

Les Kiribati sont un archipel de 33 îles dont la plupart dépassent à peine le niveau de l’eau et sont régulièrement envahies par l’océan. Les habitants de Kiribati font partie des nations îliennes, avec les Maldives, Tuvalu et Tokelau, qui pourraient devenir « sans terre » à cause du réchauffement climatique, selon la Commission des droits de l’homme de l’ONU. Les études faites par le PNUD montrent que d’ici 2050 l’océan pourrait monter de 50 cm et d’un mètre d’ici la fin du siècle.

Le président des Kiribati envisage le déplacement de la population vers les Fidji et le Timor oriental si ces prévisions se confirmaient. Les îles Kiribati ont acheté aux Fidji 2000 hectares qui serviront pour l’agriculture si les infiltrations d’eau salée rendent toute culture impossible sur l’archipel.

Un agriculteur des Kiribati, dont les récoltes s’étaient effondrées à la suite des infiltrations d’eau de mer, s’est installé en Nouvelle-Zélande en 2007 et a demandé le statut de « réfugié climatique ». Ce statut vient de lui être refusé par la Cour Suprême de Nouvelle-Zélande. Celle-ci ne veut ni créer de précédent, ni encourager l’exode des 100 000 habitants des Kiribati, dont bon nombre affluent déjà en Nouvelle-Zélande et en Australie.

***

A six semaines de l’ouverture de la conférence sur le climat, les programmes des principaux acteurs Ŕ et donc des principaux pollueurs – paraissent aller dans le sens de la prise en compte du phénomène du réchauffement et de la volonté d’y remédier. Cinq des six Etats qui rejettent le plus de gaz à effet de serre sont riverains du Pacifique. La plupart de ces pays ont des programmes significatifs de réduction d’émissions. La lutte contre le réchauffement climatique va donc se jouer sur les rives du Pacifique.

L’avenir dira si dans ce catalogue de bonnes intentions affichées et d’engagements vertueux, l’essentiel se concrétise. Mais entre les promesses et la réalité, il y a souvent une marge. Le Prix Nobel d’économie 2014, Jean Tirole a déclaré avoir « assez peu de foi dans les promesses dans le domaine de la lutte contre le réchauffement climatique ». Et un homme politique français récemment décédé disait que les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent. On peut en effet se montrer sceptique sur le respect de ces engagements tant que des mécanismes de contrôle indépendants et transparents ne sont pas installés. De plus il est à noter que le texte qui sera négocié lors de la conférence de Paris, ne mentionne pas la tarification du carbone qui est pourtant le vecteur essentiel d’une progression dans ce domaine. Une troisième pierre d’achoppement possible sera la matérialisation de l’engagement de 100 milliards d’euros tous les ans à partir de 2020 pour aider les pays en voie de développement.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre est une entreprise de longue haleine. Ce n’est donc pas dans l’immédiat, mais dans la durée et au vu des rejets de carbone dans l’atmosphère, que les résultats de la COP21 pourront être évalués. Le succès n’est pas garanti.

Les remises en cause dogmatiques du réchauffement climatique ne sont plus de saison. Les engagements qui se profilent permettent d’être modérément optimiste sur une meilleure prise en compte des impératifs que nous impose le climat.

Alors peut-être, dans quelques années, serons-nous en mesure de répondre à la question posée par le Président Obama le 25 juin 2015 : « Plus tard, nos enfants et les enfants de nos enfants nous regarderont dans les yeux et nous demanderont : Avons-nous fait tout ce que nous pouvions, quand nous avions alors la possibilité de traiter ce problème, pour leur laisser un environnement plus propre, plus sûr et plus stable ? »

Comment concilier la croissance économique et la protection des systèmes océaniques

Jean-Michel DASQUE

Ancien ambassadeur en Papouasie-Nouvelle Guinée

(Intervention prononcée lors du colloque organisé le 9 juin 2015 au Sénat sur le réchauffement climatique)

Présentations générale de l’Océanie

Le Pacifique Sud désigne les espaces compris entre le 134ème méridien qui traverse l’île de Palau à l’extrême ouest de la Micronésie et à l’est le 109ème méridien sur lequel est située l’île de Pâques ou Rapa Nui, et si l’on considère la latitude, entre l’atoll de Midway au 28ème degré Nord et la pointe méridionale de la Nouvelle- Zélande, au 47ème degré de latitude Sud. On peut légitimement se demander si Timor et l’Irian Jaya, la partie occidentale de la Nouvelle-Guinée font partie de l’Océanie. Cette région recouvre près de 90.000 000 kilomètres carrés. Cet espace est essentiellement pélagique. Les terres émergées ne couvrent que 8.5 millions de kilomètres carrés. L’Australie elle-même forme un bloc continental mais la population se concentre dans les zones côtières et l’intérieur est quasiment vide d’habitants.

Les dimensions de ces Etats et territoires sont très inégales. L’Australie est un véritable continent (7.5 millions de kilomètres carrés). Les petits archipels de Polynésie et de Micronésie ne dépassent pas mille et parfois cent kilomètres carrés. La structure géophysique est également hétérogène. Les atolls coralliens ou soulevés par des mouvements tectoniques sont de faible relief (Mururoa, Kiribati, Tokelau, les îles Tobriand en PNG, Tuvalu) ; ils alternent avec des archipels volcaniques beaucoup plus élevés. La Nouvelle Guinée est le segment le plus oriental de l’arc montagneux himalayo-malais. La partie occidentale de l’Australie est constituée par des roches très anciennes, datant de l’époque archéenne (deux milliards d’années), des pénéplaines et des plaines alluviales.

La plupart de ces îles sont situées sur la ceinture de feu du Pacifique, à la jonction des plaques australienne et Pacifique ; elles se caractérisent par une intense activité volcanique et une instabilité tellurique. Elles sont exposées aux catastrophes naturelles, typhons, tsunamis, inondations et périodes de sécheresse provoquées par le phénomène du Niño.

Cette immense zone océanique est très peuplée. Elle compte au total 34 millions d’habitants dont plus de 90% vivent dans trois Etats, l’Australie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle- Zélande. Les densités sont aussi très inégales. Elles varient entre 2.5 habitants au Kilomètre carré en Australie et 475 habitants à Nauru et 439 à Tuvalu.

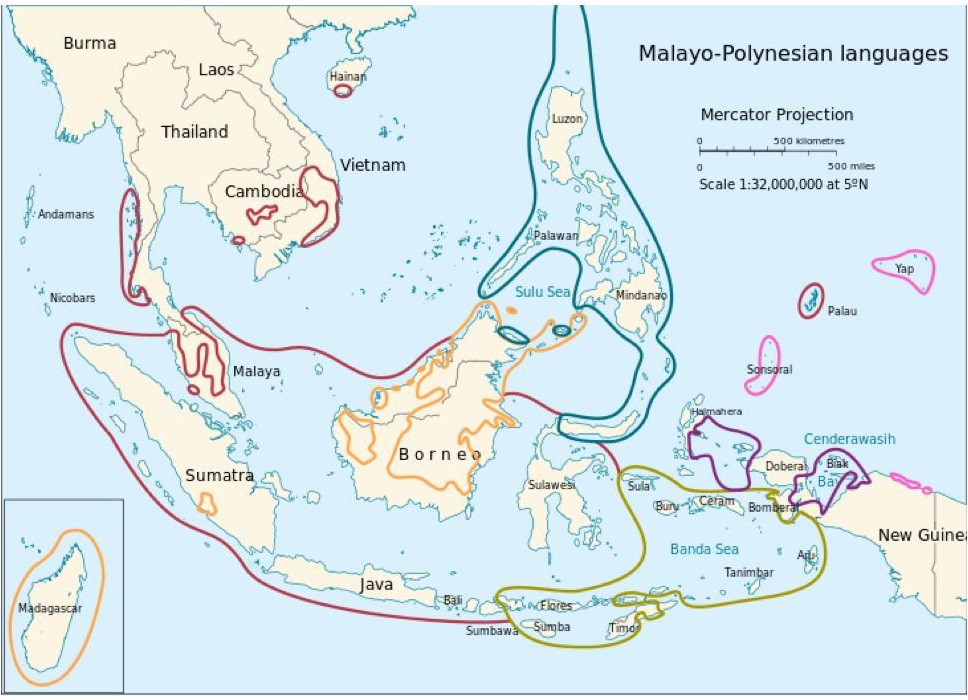

Depuis Dumont d’Urville, les anthropologues divisent les populations autochtones en trois groupes. Les mélanésiens et les aborigènes australiens sont arrivés en provenance des îles de la Sonde, le Sund, entre 50.000 et 60.000 ans avant notre ère. Ils sont implantés dans les régions septentrionales et centrales de l’Australie et dans les grandes îles occidentales, Nouvelle-Guinée, îles Salomon, Vanuatu, Fidji. Les Polynésiens originaires de Taiwan et du Sud de la Chine ont pénétré en 0céanie entre 2000 et 1500 avant notre ère. Ils sont présents actuellement dans les îles centrales et orientales jusqu’en Nouvelle-Zélande, à Pâques et dans les îles Hawaï. Les Micronésiens sont assez proches par leurs traits physiques et leur culture des Polynésiens mais ils s’en distinguent par de nombreux métissages avec les populations asiatiques. Les Européens sont arrivés avec la colonisation et ils sont concentrés dans les zones tempérées, Australie, Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie. Ils ont fait venir de divers pays d’Asie (Inde, Philippines, Indochine, Chine) des travailleurs immigrés dont la présence a accru la variété du peuplement océanien.

Des économies faibles et un environnement menacé.

faiblesse des économies

Des économies fondées sur des productions primaires, sensibles aux aléas des marchés.

L’économie du Pacifique Sud repose principalement sur le secteur primaire. Les peuples océaniens cultivent traditionnellement des plantes vivrières, arbre à pain, sagoutier, tubercules (ignames, patates douces, taros) et se livrent à l’élevage des porcs et de la volaille. Ils ont développé récemment les cultures de rapport, café, cacao, coprah, canne à sucre, palmier à huile. Les populations polynésiennes et celles des îles péricontinentales de Mélanésie pratiquent la pêche côtière. Le secteur manufacturier est peu développé. Il se limite à des usines de premier traitement des ressources naturelles, à quelques entreprises de radoub, des unités textiles et dans le secteur agro-alimentaire. Des conserveries de poisson ont été implantées à Pago Pago (Samoa) et à Honiara (îles Salomon). En définitive, les économies océaniennes reposent principalement sur l’exportation d’un petit nombre de produits de base dont les cours sont extrêmement fluctuants et sont par conséquent fortement dépendantes de la conjoncture des marchés mondiaux.

Des obstacles à la croissance

De sérieux obstacles s’opposent au décollage économique.

1- Obstacles d’ordre politique.

Les Etats insulaires ont accédé à l’indépendance à une date relativement récente et leurs frontières, dessinées en fonction des partages entre puissances coloniales, sont parfois artificielles (cas de l’Iryan Jaya, de Bougainville). Ils sont constitués de sociétés multiethniques et sont divisés en tribus et clans qui entretiennent souvent des rapports conflictuels. La colonisation a, comme on l’a vu, accru la diversité ethnique en favorisant l’immigration de populations asiatiques et la coexistence des communautés pose de sérieux problèmes. A Fidji l’antagonisme entre les mélanésiens, premiers occupants et la minorité indienne a provoqué des crises politiques graves et l’archipel a été le théâtre de quatre coups d’Etat au cours des trois dernières décennies.

Dans toute la région l’Etat est faible et manque de moyens. L’appartenance tribale l‘emporte sur le lien civique et la conscience nationale peine à s’affirmer. Les partis politiques nombreux dans les Etats mélanésiens n’ont pas de fondement idéologique ni de programmes. Ils sont créés sur une base clanique ou autour d’un leader charismatique, un « big man ». Militants et élus passent aisément d’un parti à un autre (cross the floor) et les crises ministérielles sont fréquentes. Les institutions sont minées par la corruption et la PNG occupe une des dernières places dans la liste établie par Transparency International. Enfin ces Etats manquent de cadres formés et doivent faire appel à des experts étrangers pour exercer des fonctions administratives ou techniques. Dans l’ensemble, les administrations océaniennes sont pléthoriques et inefficaces.

La faiblesse de l’Etat, l’incapacité de l’appareil répressif, les difficultés économiques et une urbanisation mal maîtrisée ont favorisé le développement de la criminalité. Des bandes de rascals, des jeunes souvent venus des campagnes, se sont formées dans les grandes agglomérations et Port Moresby, la capitale de la PNG, passe pour être une des villes les plus dangereuses au monde.

2- Les obstacles d’ordre géoéconomique

Les Etats insulaires souffrent de leur isolement, qui pèse lourdement sur le coût de transports, et explique en partie la cherté de la vie. Les collectivités françaises sont toutes à plus ou moins 24 heures d’avion et 40 jours de mer de la métropole. De plus les compagnies aériennes ou maritimes occupent souvent une position de monopole et pratiquent des tarifs élevés.

Les Etats insulaires, à l’exception de la PNG, se caractérisent par leur petite taille et l’étroitesse de leur marché intérieur. Cette situation leur interdit de réaliser des économies d’échelle, de développer des industries de substitution des importations et de diversifier l’appareil productif. De plus ces Etats sont des archipels dont les îles sont distantes de plusieurs dizaines et parfois de plusieurs centaines de kilomètres les unes des autres. Cet éclatement renchérit les déplacements intra-insulaires et engendre un développement asymétrique, caractérisé par la concentration des activités dans la capitale, souvent le seul port convenablement équipé, et la marginalisation des îles situées à la périphérie.

En troisième lieu, les économies insulaires souffrent de l’insuffisance des infrastructures, notamment dans les transports et les communications. La plus grande partie de la PNG est dénuée de routes et les transports se font exclusivement par avion. Le cabotage qui était florissant encore au lendemain de la guerre a périclité car cette activité a été abandonnée par les compagnies internationales ou régionales comme Ballande et des entreprises locales n’ont pas pris la relève.

Un quatrième handicap est constitué par le régime foncier. Les terres sont le plus souvent la propriété collective et inaliénable des tribus. Il n’existe aucun marché de la terre ni aucun cadastre. Ce système complique les opérations foncières et immobilières. L’acquisition par voie d’achat ou d’expropriation pour cause d’utilité publique ne peut être obtenue qu’au terme d’une procédure interminable et se révèle couteuse pour la puissance publique. Sur un autre plan, le régime foncier rend impossibles les emprunts hypothécaires et entrave développement d’une agriculture moderne de type capitaliste.

D’autres facteurs de blocage sont constitués par la pénurie de main-d’œuvre formée, son coût élevé compte tenu d’une productivité assez faible, la cherté des services de base, en particulier de l’énergie.

B- Un environnement menacé.

De sérieuses menaces pèsent sur un environnement souvent fragile. Les récifs coralliens ont été endommagés par les attaques des crown thorns, des espèces d’étoiles de mer géantes. Ils subissent une dégradation mécanique du fait des cyclones et sont affectés par le réchauffement et l’acidification de l’eau de mer qui provoquent le blanchissement et le dépérissement des polypiers. Ils sont enfin menacés par les activités anthropiques, urbanisation, installations touristiques, déversement d’eaux usées et de déchets polluants. Afin de protéger les coraux menacés de destruction, la France a lancé en 2004 l’initiative CRISP qui associe des Etats, des institutions multilatérales et des ONG. Les zones marécageuses où croissent les mangroves, qui jouent un rôle essentiel dans la protection de la biodiversité, sont asséchées et remblayées. La pêche industrielle à laquelle se livrent des sociétés étrangères, en employant des méthodes modernes telles que les filets dérivants, a fait des ravages et met en danger notamment deux espèces de thon, le thon jaune et le thon obèse. Plusieurs conventions destinées à protéger les espèces menacées1 ont été signées mais elles n’ont guère eu d’effet car elles comportaient des lacunes ou n’ont pas été ratifiées par certains Etats.

L’environnement terrestre est lui aussi dégradé. Les îles d’Océanie sont vulnérables aux pluies intenses et aux cyclones, cependant que les défrichages et les activités agricoles aggravent l’érosion des sols. Les entreprises de déforestation menées par des compagnies malaisiennes et coréennes, ont eu des effets dévastateurs sur les écosystèmes. Faute de mesures de précaution, les entreprises minières produisent des déchets toxiques qui sont déversés dans les rivières, les lagons ou les mers côtières, anéantissant la flore et la faune2. L’emploi massif des pesticides a également un effet polluant3.

Les archipels océaniens qui n’émettent que 0.03% du bioxyde de carbone (CO2) produit dans le monde subissent durement les effets du réchauffement climatique. La montée des eaux due principalement à la fonte des glaciers polaires et à l’expansion thermique des océans provoque une accélération de l’érosion des rivages marins, un recul du trait des côtes, la destruction d’infrastructures et pourrait, si aucune mesure n’était prise, engloutir les îles basses de Polynésie. D’ores et déjà les îles Carteret en PNG qui s’élèvent seulement à 1.20 mètres au-dessus du niveau de la mer sont menacées de disparition. Le changement climatique peut aussi accroître la fréquence et la violence des cyclones, provoquer des inondations plus graves, entraîner une salinisation des eaux douces, notamment des nappes phréatiques et réduire les ressources de la population en eau. Enfin il pourrait provoquer de nouveaux flux migratoires. Par mesure de précautions, le Président de Kiribati a acheté des terres à Fidji4, pour reloger ses compatriotes au cas où ils seraient obligés de quitter leur patrie à la suite de se submersion.

III-Promouvoir un développement respectueux de l’environnement

A- Des atouts qu’il convient de valoriser.

Les Etats insulaires possèdent certains atouts qu’il convient de valoriser. Les îles mélanésiennes ont des richesses minières importantes, cuivre, or et cobalt en PNG et en Iryan Jaya, nickel en Nouvelle- Calédonie, or et nickel aux Îles Fidji. En outre des gisements de gaz et de pétrole ont été découvertes en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Iryan Jaya. Il faudrait ajouter aux ressources naturelles l’exploitation du bois. Ces ressources peuvent servir de base à un début d’industrialisation (raffineries de pétrole, usines de liquéfaction du gaz et de traitements des minerais, ateliers de maintenance) et au développement des services (banques, assurances). En outre les activités pétrolières et minières génèrent des revenus pour l’Etat qui peuvent servir à financer des projets industriels, l’aide à l’agriculture et le développement des infrastructures.

D’ores et déjà le gouvernement de PNG a mis en place un fonds souverain destiné à financer des acquisitions d’actifs.

En second lieu, les Etats insulaires se sont vu garantir par le nouveau droit de la mer des zones économiques exclusives couvrant quelque 35 millions de kilomètres carrés dont 11 millions pour la France. Malheureusement leurs habitants, faute de posséder des flottes hauturières, ne sont pas à même d’exploiter les ressources halieutiques considérables que renferment les espaces pélagiques entourant leurs côtes. Loin de remédier à cette situation, les gouvernements ont préféré accorder des concessions à des sociétés étrangères, notamment japonaises, coréennes, américaines, qui leur versent des royalties. Cette politique devrait faire l’objet d’un réexamen. Il serait souhaitable de créer des entreprises performantes, de constituer des flottes capables d’opérer en haute mer, de former des équipages qualifiés mettant en œuvre des méthodes efficaces et respectueuses de l’environnement, de construire des conserveries. L’aquaculture offre aussi des perspectives prometteuses. D’ores et déjà des entreprises ont été créées dans les domaines de la perliculture et de crevetticulture en Polynésie et en NC. La biodiversité exceptionnelle du Pacifique Sud devrait permettre d’explorer d’autres filières telles que la pisciculture marine (élevage en cages flottantes), l’ostréiculture, la production de microalgues, de bêches de mer, de crabes, de pectens et de bénitiers.

Des marges de croissance existent aussi dans les domaines de l’agriculture et de la sylviculture. Bon nombre d’exploitations familiales utilisent encore des méthodes archaïques et destructrices de l’environnement. Des efforts devraient être menés pour perfectionner les techniques, accroître les rendements, freiner l’érosion des terres arables qui occupent des surfaces réduites, préserver les sites naturels par une politique de reboisement, assurer une gestion rationnelle de l’eau. Il faudrait par ailleurs veiller au respect des normes sanitaires et augmenter la capacité des installations de conditionnement. Dans un tout autre domaine il conviendrait d’identifier des niches de produits commercialisables sur les marchés extérieurs. Il faudrait éviter cependant que le développement des cultures de rapport se fasse aux dépens des cultures vivrières qui assurent l’autosuffisance des populations

Avec ses plages de sable fin, ses fonds marins tapissés de coraux et d’algues phosphorescentes, ses massifs montagneux, enfin un folklore riche et vivant quoique galvaudé, les Etats d’Océanie peuvent attirer les voyageurs venus des Etats industrialisés. Malheureusement seuls les territoires de Micronésie, surtout Guam ainsi que Fidji, ont su faire de l’industrie touristique une source de revenus. Ailleurs le développement de cette activité est freiné par l’éloignement, le coût élevé des frais de séjour et des transports5, l’insuffisance des infrastructures. Pour valoriser leur potentiel, les Etats insulaires devront augmenter les capacités d’accueil, améliorer les liaisons aériennes, réaliser des campagnes de promotion, exercer une vigilance accrue sur les prix. De toute manière les destinations vers le Pacifique seront pendant longtemps encore réservées à une clientèle aisée. Ceci n’est pas un mal car un tourisme de masse aurait un effet destructeur sur l’environnement. Une ultime remarque doit être formulée. Les classes moyennes de plus en plus nombreuses qui se forment en Asie constituent une clientèle au sein de laquelle se recruteront des touristes désireux de découvrir les rivages paisibles des mers Sud.

Les nations du Pacifique parlent une multitude de langues (plus de 1500 soit 25% des parlers connus dans le monde). Elles possèdent une culture, au sens ethnologique du terme, extrêmement riche. Les modes d’organisation sociale, les systèmes de parenté, les croyances religieuses, les rites d’initiation, les pratiques de dons cérémoniaux ont fasciné les anthropologues et ont servi de bases pour leurs constructions théoriques. Les arts primitifs d’Océanie ont produit des chefs d’œuvre (masques, statues, peintures) admirés et imités par des artistes occidentaux tels que Gauguin, Braque, Picasso, Modigliani. Ce patrimoine culturel et artistique doit être préservé et mis en valeur. Il constitue un attrait supplémentaire pour les touristes. En outre les savoirs traditionnels, qui sont protégés par des conventions internationales6, peuvent faciliter l’adaptation des peuples de la région à leur environnement extérieur, y compris au changement climatique.

B- L’exploitation de nouvelles ressources.

Le Pacifique Sud possède des ressources inexplorées mais qui pourraient devenir le levier d’un développement équilibré, respectueux de l’environnement.

1-Richesses des grands fonds marins.

Les explorations scientifiques ont révélé que les grands fonds de mers du Sud recélaient différents types de minerais dont certains intéressent les industriels. On peut citer :

-les sulfures polymétalliques hydrothermaux repérés à Wallis et Futuna et en NC ;

-les encroûtements de manganèse enrichis de cobalt, platine, terres rares ; les encroûtements les plus riches en cobalt actuellement connus se situent au Tuamotu, en Polynésie. D’autres gisements de métaux rares se trouvent aux large de la PNG ;

-des nodules métalliques enrichis en cobalt en Polynésie ; on en trouve aussi dans le centre du

Pacifique Nord et au large de l’îlot de Clipperton.

La mise en exploitation de ces ressources exige un effort de recherche dans trois directions : la technologie (fabrication d’un outillage adapté aux grandes profondeurs) ; une meilleure compréhension des mécanismes de minéralisation ; la connaissance géologique des grands fonds.

Les ressources en énergies fossile

Des réserves considérables de pétrole et de gaz ont été découvertes au cours des dernières années en PNG, dans la province sud des Highlands et dans le Golfe de Papouasie. Les experts pensent que d’autres gisements existent dans l’espace compris entre la NC et l’Australie. Les bassins sédimentaires qui jonchent cette zone ont pu générer en effet la présence d’hydrocarbures économiquement exploitables. Mais on ne possède pas les données de base indispensables pour pouvoir entreprendre des forages et des études supplémentaires en sismique, en géologie et géodynamique sont nécessaires.

La biodiversité.

Les pays du Pacifique Sud abritent une biodiversité exceptionnellement riche tant en milieu terrestre qu’en milieu marin7. Des recherches doivent être menées pour inventorier et valoriser ce patrimoine; elles doivent être orientées selon plusieurs axes :

- Acquisition de connaissances sur la biodiversité: enquêtes dans le milieu marin sur l’infiniment petit, les micro-organismes, les bactéries, les micro-algues, les plantes poussant à proximité des geysers sous-marins (hot spots) ; recherches sur les espèces végétales et animales, notamment des insectes, que l’on trouve dans les forêts primaires, les « rainforests ».