2025 : TURBULENCES AUTOUR DU CANAL DE PANAMA

par Francis Baudu, capitaine de vaisseau (h), Académie de Marine

1 – Le canal de Panama est l’ aboutissement de plus de quatre siècles de quête

Il faut, pour comprendre, rappeler combien la recherche d’ un passage entre océans Atlantique et Pacifique fut une quête longue et obsessionnelle qui dura 450 ans, qui, si elle fit progresser la cartographie, n’aboutit qu’au détroit de Magellan et au Horn comme voies de passage.

1492 : Colomb cherchait une route rapide vers l’Orient. Il trouve le nouveau monde, mais, tout en prétendant toujours qu’il s’ agit de la Chine et du Japon, il exprime déjà le comme Cortes le besoin d’un canal. Pinzón, le « matelot » de Colomb, cherche un passage dans la mer des Antilles, jusqu’à Darien. Stefan Zweig nous explique dans son livre « Amerigo Vespucci » comment un géographe inconnu de St Dié baptisa « Amérique » le continent récemment découvert du nom de cet inconnu qui aurait déjà participé à au moins un voyage à la recherche d’un passage vers la Chine.

1497 : Giovanni Caboto cherche un passage dans la région du Canada.

1513 : Balboa découvre la Mer du Sud (Océan Pacifique). Une voie terrestre va s’ouvrir à travers l’isthme de Panama, qui ouvrira à l’Espagne celle du galion de Manille entre Philippines et Mexique.

Charles Quint soutient la nécessité de creuser un canal au début du XVIème siècle. Magellan en 1520, suggère aussi ce canal.

La quête du passage se poursuit au XVIème siècle avec le Portugais Corte Real (1450-1501), puis le florentin Verrazano (1485-1528) envoyé par le Roi de France, puis Jacques Cartier en 1534, Samuel de Champlain (1570-1635), le fondateur du Québec, qui, passé en 1598 par l’isthme de Panama, avait déjà recommandé le creusement d’un canal.

1520 : Magellan découvre le premier passage. C’est le détroit qui porte son nom.

1603 : création de la VOC, la Compagnie des Indes hollandaises. Sitôt créée, elle impose son monopole de passage par le cap de Bonne Esperance et le détroit de Magellan. En réaction, la ligue des commerçants de la ville hollandaise de HOORN envoie Lemaire pour trouver un deuxième passage. Apres la découverte de l’Ile des Etats (Etats Généraux des Pays-Bas) et du détroit qui porte son nom, il passe un cap qu’il baptise HOORN. Il vient de trouver en 1616 le 2ème passage d’un océan à l’autre.

Cette quête d’un passage est celle de Barents, Hudson, Baffin, Cavelier de la Salle, Franklin, Ross, Bering, Cook, Vancouver, et bien d’autres. Il en résulta la cartographie du continent et la découverte des passages du N. E. et du N.O., impraticables.

2 – Les projets et la construction du canal

Nous venons, ci-dessus, de voir qu’ entre Colomb et le XIXème siècle, l’idée du canal est apparue environ six fois. Mais elle va faire son chemin devant une géographie implacable.

Le Britannique William Patterson obtient le droit, en 1695, de creuser un canal interocéanique à Darien. Un projet éphémère.

Alexander von Humboldt, de la Société de Géographie, relance l’idée, qui aboutira en 1819 à l’autorisation, par l’Espagne, de construire un canal.

En 1839, la république de Nouvelle Grenade, la Colombie aujourd’hui, accorde une concession à une compagnie française d’établir une ligne de communication entre les deux océans, projet qui va piétiner, mais aboutira à une concession de 99 ans par le gouvernement colombien « concession Wyse » en 1878. Lesseps en rachètera les droits. Fort de son expérience du canal de Suez, il veut un canal à niveau contre l’avis de Godin de Lepinay, un ingénieur des Ponts, qui plaide pour un canal à écluses. L’histoire donnera raison à celui-ci, dont le projet incluant des écluses Eiffel, sera repris par les Américains, qui s’affichent d’emblée opposés au projet français.

Premier coup de pioche en 1880, faillite en 1889, scandale de Panama en 1892. L’obstination de Lesseps pour un canal à niveau n’a pu avoir raison du massif de la Culebra au milieu de la péninsule.

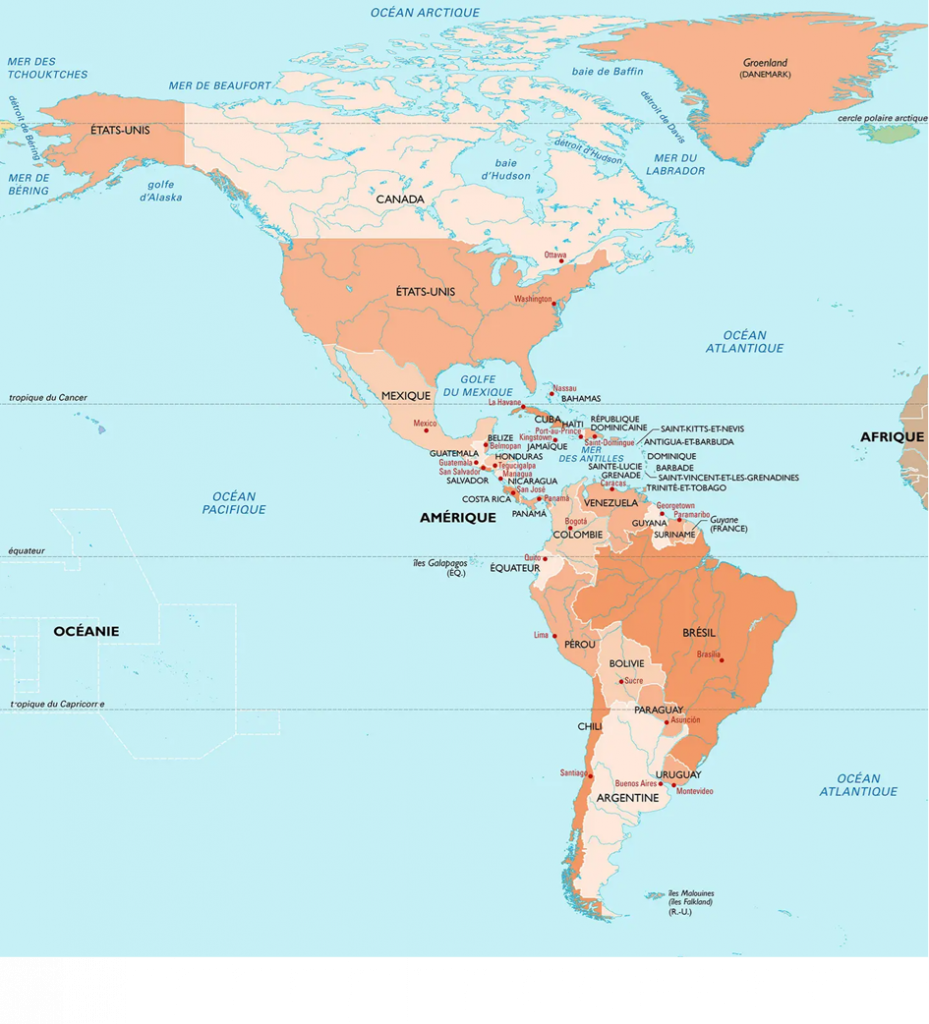

1848 sera une année déterminante où monte la pression de l’histoire : annexion de la Californie par les Etats-Unis. L’évènement entraîne vite la ruée vers l’or…la construction d’un chemin de fer au Panama, qui sera terminé en 1855. La carte[1] nous montre que l’entrée de la Californie dans l’Union est un facteur déterminant de l’intérêt des Etats-Unis pour un canal.

1902 : le Congrès décide du rachat des droits de la Compagnie du canal et les Américains reprennent la main.

1903 : une révolution détache le Panama de la Colombie……. orchestrée par les Etats-Unis : le Panama devient indépendant, toutefois un protectorat des Etats-Unis.

1904 : reprise des travaux du canal à écluses[2] (système Lepinay français) et creusement du lac Gatún pour l’alimentation du bief de partage.

1914 : fin des travaux.

Les Etats-Unis ont eu l’exclusivité de la construction, puis de l’exploitation du canal, ainsi qu’un droit d’ingérence dans les affaires intérieures du Panama (ils ont créé ce pays) et la faculté d’intervenir militairement.

La jeune république panaméenne accorde aux Etats-Unis des droits à perpétuité sur le canal et une zone de souveraineté de 8 km de chacun de ses côtés contre une redevance annuelle. Le président Torrijos essaiera en 1973 de s’affranchir des Etats-Unis. Malgré le soutien de l’ONU, il échoue devant le veto américain. Il reprend avec le président Carter avec qui il signe un traité en 1977 de rétrocession du canal au Panama le 1er janvier 2000, contre la neutralité du Panama et le droit des Etats-Unis d’intervenir. Entretemps, des accusations de plans de sabotage du canal par Trojillos ont causé l’invasion du Panama par les Etats-Unis en 1989.

Avril 2025 : les Etats-Unis pourront utiliser des zones désignées autour du canal pour des exercices et des actions humanitaires au titre d’ un accord de trois ans renouvelable qui stipule que les installations sont la propriété du Panama. Une forme dégradée de la situation ante 2000.

La perspective politique de ces épisodes est essentielle à la compréhension de la situation aujourd’hui.

Pourquoi le Panama ? La carte[3] nous répond. C’est la partie la plus étroite de l’isthme qui sépare les deux Amériques. Un cheminement concurrent par le Nicaragua restera, jusqu’à notre époque, un projet.

Pourquoi cette frénésie ? Entre New York et San Francisco, le Canal de Panama fait économiser 8015 milles nautiques, aujourd’hui 23 jours, soit 46 jours aller-retour à 15 nœuds, qui peuvent, selon le marché et le type de navire, représenter plus d’un million de dollars sur le loyer du navire et 5 millions de dollars sur les soutes (combustibles). Au temps de la voile, au moment où le canal a été percé, cela représentait bien plus de temps, et l’arrivée à destination par le Horn était aléatoire. La capacité de transport d’un navire dont la cargaison fait plusieurs milliers de tonnes dépasse de loin celle d’un train qui va beaucoup plus vite mais transporte moins. C’est pourquoi, dans la vision d’une jonction des côtes est et ouest des Etats-Unis, le canal de Panama est un enjeu.

Le canal de Panama voit annuellement transiter environ 5 % du commerce mondial seulement. Ses principaux usagers sont les Etats-Unis et la Chine : 75 % de son trafic est du cabotage américain (voir infra « Jones Act »). Le canal génère un tiers du PIB du Panama. Les bâtiments militaires américains paient des droits de passage réduits et ont priorité de passage.

N’oublions pas non plus que les dimensions du canal ont été décidées en accord avec la marine américaine de façon à permettre le transit des plus grosses unités de l’U.S. Navy d’alors. On imagine le poids pénalisant pour la Marine américaine de devoir passer par le Horn, et le facteur d’affaiblissement que cela constituerait pour les Etats-Unis. Les bâtiments militaires américains bénéficient d’ailleurs d’une procédure de transit accélérée.

Tous ces développements font apparaître une constance qui explique la situation en 2025 : la genèse de l’histoire du canal de Panama ne se comprend que parce qu’elle est contemporaine de la doctrine Monroe. La reprise en mains par les Américains ne s’explique qu’à travers la doctrine du Big Stick, une version durcie de celle de Monroe, celle de Theodore Roosevelt, le président américain d’alors, une version presque molle de la doctrine Monroe façon Trump : America First.

3 – Le Jones act

Cette loi de 1920, défendue par le sénateur républicain Jones, le « Merchant Marine Act », est un élément important dans la compréhension du rapport des Etats-Unis au canal de Panama.

Le sénateur Jones est aussi connu par ses lois sur le durcissement de la Prohibition qui, nous le verrons plus loin, ont eu de gros effets sur le destin du Panama.

Cette loi de 1920 obligeait les navires faisant du cabotage entre ports américains (incluant Alaska, Puerto Rico, Hawaï, Guam, les Aléoutiennes etc….) à être la propriété d’Américains, à être construits aux Etats-Unis, à avoir des équipages au moins 75 % américains, et à être enregistrés sous le pavillon américain.

Bien que très critiquée aux Etats-Unis comme un facteur de coûts, cette loi est en vigueur et le canal de Panama une de ses avenues entre les côtes est et ouest. Elle touche 40 000 navires sous la bannière étoilée.

D’ailleurs, 74 % des marchandises qui transitent par le canal sont américaines.

4 – La Chine et le Panama

Selon le capitaine de vaisseau (RN) Menzies dans son livre « 1421 », les flottes de l’ amiral Zheng He auraient non seulement fait du commerce, mais auraient essaimé des colonies dans la région du Panama, ce qu’ attesteraient des analyses ADN ! Soit.

Revenons en 2025 : sous la pression de Trump, le groupe hongkongais CK Hutchison (anciennement Hutchison Whampoa, créée en 1863), qui possède les deux ports de Cristobal et de Balboa et contrôle donc la consignation, le lamanage, le pilotage, le soutage, le remorquage aux deux extrémités du canal, doit les revendre au groupe américain BlackRock, ce qui est acté au prix de 22,8 milliards de dollars, mettant son président Li Ka-Shing, l’homme le plus riche de Chine, en sérieuse délicatesse avec Xi Jinping qui perd une position particulièrement stratégique dans ses Routes de la Soie. La part de la Chine dans les transits du canal de Panama est 21 %, et la concession d’Hutchison avait été renouvelée pour 25 ans en 2021 ! C’est une totale ingérence de la part des Américains. Mais Xi Jinping a rappellé le vieux tycoon (il a 96 ans !) Monsieur Li à l’ordre, et la vente est désormais en délicatesse.

Les relations avec la Chine (elles existaient déjà avec Taiwan) ont commencé en juin 2017 à l’initiative du gouvernement panaméen, qui, cette même année, rompt les relations diplomatiques avec Taiwan.

Le Panama a été le premier pays latino-américain à adhérer aux Routes de la Soie, dont il se retire le 7 février 2025, simultanément au rachat des actions dans Panama Ports Cy de Hutchison. Le problème n’est pas que les Chinois exploitent le canal, mais toutes leurs implantations dans la région (travaux d’infrastructures, immigration, présence dans la zone franche de Colon), leur offrent beaucoup d’occasions de le bloquer, d’autant que la perspective américaine est que, en cas de conflit de la Chine avec Taiwan, le canal deviendrait stratégique dans une course contre la montre pour envoyer des forces en Asie.

Egalement, le projet d’accord de libre-échange entre le Panama et la Chine est dénoncé, et le projet de chemin de fer vers le Costa Rica, initié par les Chinois, est finalement allé à une entreprise américaine.

Depuis le milieu du XIXème siècle, des communautés chinoises sont installées au Panama, et cette immigration a crû depuis les années 80. Actuellement, la communauté chinoise d’environ 135 000 personnes représente 4 % de la population (militairement, il faut au moins 2 % d’ éléments étrangers par rapport à la population d’un pays pour considérer celui-ci comme « occupé ) ce que les Américains voient logiquement comme un risque de présence d’agents dormants, dont l’action pourrait être soutenue par l’esprit « anti gringo » qui domine au Panama. Alors que le Panama se retire des Routes de la Soie, d’autres pays latino-américains sont aussi agacés par la pression des Etats-Unis sur le Panama : la Colombie, par exemple, vient de rejoindre les Routes de la Soie.

La zone franche de Colon, la deuxième au monde en taille, est approvisionnée principalement par la Chine.

Cela va servir de tremplin à celle-ci pour la pénétration des marchés des caraïbes et sud-américains, dans le domaine financier, aérien, ferroviaire, routier. Une raison pour les Américains d’être alarmés…

5 – El Ninio

La sècheresse sévit depuis 2023. L’alimentation du bief de partage du canal se fait grâce à l’eau provenant d’un lac artificiel de retenue, le lac Gatún essentiellement. Devant la pénurie d’eau de celui-ci, des pompes récupèrent l’ eau libérée par les sassements et la font remonter dans le bief de partage. Cela améliore la situation mais limite quand même le nombre de transits.

Les mécanismes de ce météore, en particulier sa prévision, étant encore peu connus, le pays doit penser à des revenus de substitution

6 – Le registre de pavillon panaméen

Ce registre a été créé en 1917, première année de la « prohibition » aux Etats-Unis., par des armateurs américains de navires à passagers. Nécessairement des navires qui touchaient des ports étrangers, faute de quoi ils auraient été concernés par le Jones Act (voir supra), signifiant que leur seule option serait la bannière étoilée. Pour pouvoir conserver ou attirer des clients, il fallait que la distribution d’alcools soit disponible à bord, ce que ne permettait plus le pavillon des Etats-Unis.

Ces armateurs créèrent donc un registre de pavillon au Panama (il s’agissait désormais d’un pays souverain qui peut délivrer des passeports à ses citoyens et donner sa nationalité à des navires par le pavillon).

A noter que les Etats-Unis portent aussi la paternité du registre du Honduras (United Fruit années 30) et du Liberia.

Si le contournement de la prohibition fut la première finalité du registre de pavillon panaméen, il eut un rôle de camouflage pendant la deuxième guerre mondiale : avant leur propre entrée en guerre, les Etats-Unis expédiaient du matériel à la Grande-Bretagne, ce que leur neutralité ne permettait pas. Il fallait donc un pavillon tiers, neutre, et discret : les Etats-Unis enregistrèrent ces navires dans le registre de pavillon panaméen. Ils n’étaient pas, de ce fait, victimes des sous-marins allemands.

Un mécanisme assez semblable fut utilisé au début de la guerre de Corée.

Pendant la guerre froide, l’OTAN avait un dispositif de mise à disposition de l’Alliance de tous les navires de pavillons des pays membres, plus, pour les USA, ceux sous registre du Panama et du Liberia (concept RERE : Reinforcement/ Resupply).

Puis, comme ce registre était discret, bon marché, et peu exigeant, beaucoup d’armateurs y enregistrèrent leurs navires, y compris des navires dits « poubelles ». Mais l’ensemble des nations, l’IMO (International Maritime Organization) (la branche maritime de l’ONU), l’ITF (le syndicat international des marins) ont réagi. Les navires sous-entretenus, ne se pliant pas aux conventions internationales, exploitant exagérément les marins, n’ont plus accès aux ports du monde industrialisé, dispositifs renforcés par le « Paris MOU » qui permet des inspections à bord. Le règne des « navires-poubelles » est révolu sur presque toute la planète, ce qui met tous les armateurs sur le même niveau concurrentiel. Le pavillon de complaisance, qui accueille peut-être tous les navires, n’est plus synonyme de navire-poubelle. Si un armateur veut employer son navire, il doit se plier aux standards exigés par les conventions internationales et être acceptable aux inspections du « Paris MOU ». De plus, s’il s’agit d’un navire précieux, l’armateur veillera à son entretien. La connotation de registre de complaisance synonyme de navire sous-standardisé tend à disparaître. Un navire de pavillon du Panama est aux mêmes standards que ceux exigés par les nations industrialisées, s’il veut opérer mondialement.

Le Panama est désormais sur la liste blanche de l’IMO et membre de son directoire. Le Panama a radié de son pavillon plusieurs centaines de navires suspectés de contourner les sanctions sur demande de Washington, mais son registre continue à enregistrer de l’ordre de 19 % de la flotte mondiale, soit environ 9200 navires.

Il faut savoir que, à la suite des grèves massives des marins japonais au début de la décennie 1970, le gros de la flotte marchande japonaise est sous pavillon panaméen ou singapourien.

Le registre du Panama est le plus important registre de pavillon du monde.

In fine

On voit de ce qui précède que les USA ont fait l’Etat du Panama, ont creusé le canal, en sont le premier client, on voit qu’ils ont créé le registre de pavillon du Panama.

Avec ou sans la doctrine Monroe, il semble difficile qu’ils ne ressentent un certain sentiment de paternité à l’endroit de ce pays (« philoprogenitiveness » ou « philoprogénitivité » en Français), d’autant que le Panama représente pour eux une énorme vulnérabilité. Cependant, leur brutalité à l’endroit des Amérindiens, illustrée à la bataille de « Wounded Knee », laisse sans illusions sur les moyens de défense de leurs intérêts et était déjà un signe précurseur de la doctrine Monroe et de ses héritières.

Cette courte étude a pris la perspective du regard des Etats-Unis sur le Panama et de ses raisons, sans toutefois les justifier !

Francis Baudu

[1] Cf Annexe 1

[2] Cf Annexe 2

[3] Cf Annexe 3